- LE COUSIN ROBERT.

- L’ÉVÉNEMENT LE PLUS IMPORTANT DE MA VIE.

- COMMENT ON DEVIENT SORCIER.

- MON PREMIER ESCAMOTAGE.

- FIASCO COMPLET.

- PERFECTIBILITÉ DE LA VUE ET DU TOUCHER.

- CURIEUX EXERCICE DE PRESTIDIGITATION.

- MONSIEUR NORIET.

- UNE ACTION PLUS INGÉNIEUSE QUE DÉLICATE.

- JE SUIS EMPOISONNÉ.

- UN TRAIT DE FOLIE.

Ayant de parler de mes études dans l’horlogerie, je ferai connaître à mes lecteurs mon nouveau

patron.

Et tout d’abord, pour me mettre à l’aise et parce que pour moi cela résume tout, je dirai que le

cousin Robert, comme je le nommais, a été dès mon entrée chez lui et est toujours demeuré depuis un

de mes meilleurs et plus chers amis. C’est qu’il serait difficile en effet d’imaginer un caractère plus

heureux, un coeur plus affectueux et plus dévoué.

Comme ouvrier, mon cousin avait des qualités non moins précieuses: à une rare intelligence il

joignait une adresse qui, je le déclare sans fausse modestie, semble être un privilége de notre famille;

il avait, du reste, la réputation du plus habile horloger de Blois, et cette ville, comme on le sait,

excella longtemps dans l’exécution des machines à mesurer le temps.

Mon père ne pouvait donc mieux faire que de me confier à un homme qui possédait toutes mes

sympathies et chez qui je trouvais réunies à la fois la bienveillance d’un ami et la science d’un

maître.

Mon cousin commença par me faire faire de la limaille, comme disait mon père, mais je n’eus

pas besoin d’apprentissage pour arriver à me servir des outils, car depuis longtemps j’en avais

acquis l’habitude, et les débuts du métier, ordinairement si ennuyeux, n’eurent rien de pénible pour

moi. Je pus, dès les premiers jours, être employé à de petits travaux dont je m’acquittai avec assez

d’habilité pour mériter les éloges de mon maître.

Je ne voudrais pas laisser croire cependant que je fus toujours un élève parfait; j’avais conservé

dans mon nouvel état cette disposition d’esprit qui est innée en moi, et qui m’attira de la part du

cousin plus d’une réprimande: je ne pouvais me résoudre à enchaîner mon imagination à l’exécution

des idées d’autrui; je voulais à toute force inventer ou perfectionner.

Toute ma vie j’ai été dominé par cette passion, ou si l’on veut par cette manie. Jamais je n’ai pu

arrêter ma pensée sur une oeuvre quelconque sans chercher les moyens d’y apporter un

perfectionnement ou d’en faire jaillir une idée nouvelle. Mais cette disposition d’esprit, qui plus tard

me fut si favorable, était à cette époque très préjudiciable à mes progrès. Avant de suivre mes

propres inspirations et de m’abandonner à mes fantaisies, je devais m’initier aux secrets de mon art,

apprendre à surmonter les difficultés signalées par les maîtres et chasser, enfin, des idées qui

n’étaient propres qu’à me détourner des vrais principes de l’horlogerie.

Tel était le sens des observations paternelles que m’adressait de temps à autre mon cousin et

j’étais bien forcé d’en reconnaître la justesse. Alors je me remettais à l’ouvrage avec plus de zèle,

tout en gémissant en secret sur cet assujettissement qui m’était imposé.

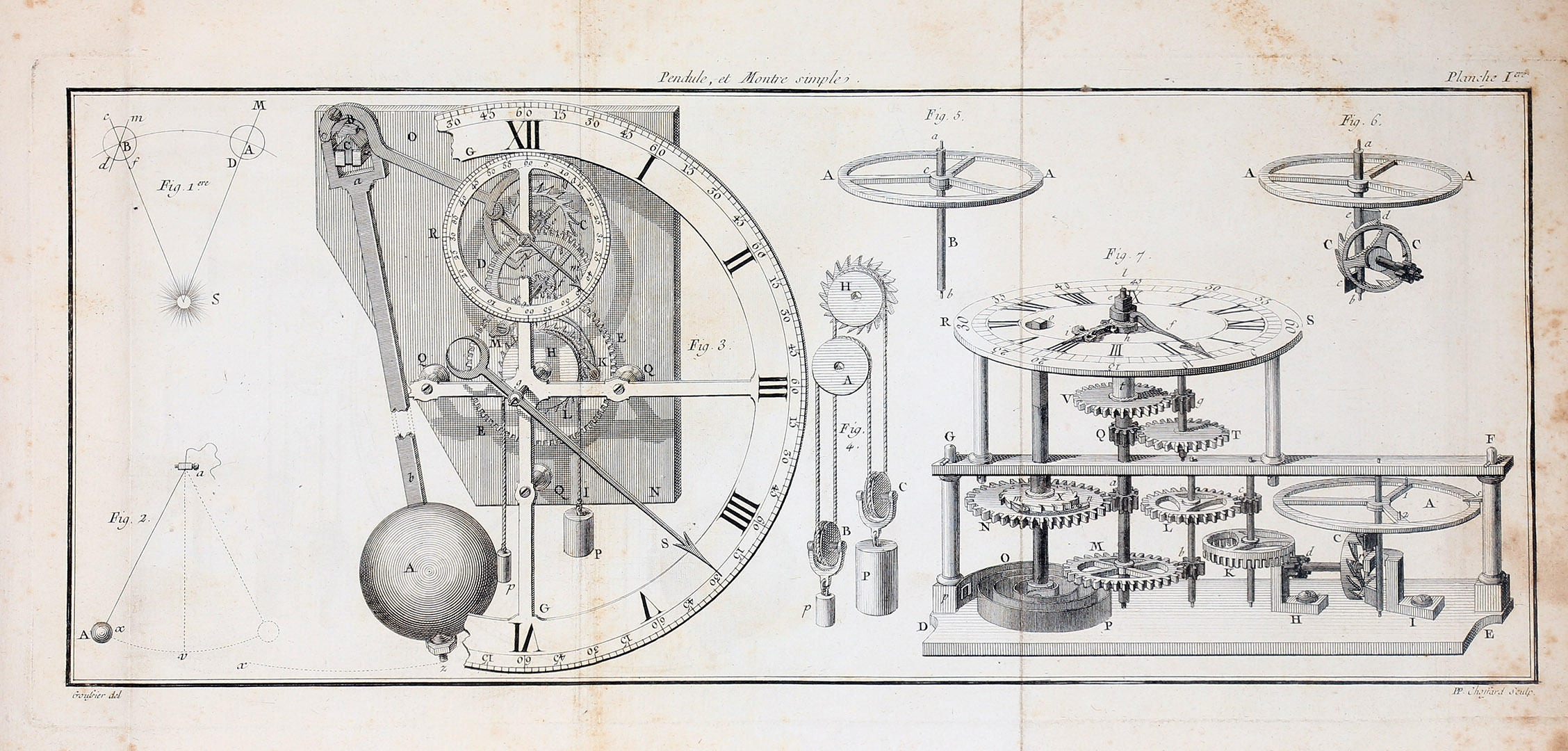

Pour favoriser mes progrès et seconder mes efforts, mon patron m’engagea à étudier quelques

ouvrages traitant de la mécanique en général et de l’horlogerie eu particulier. Cela rentrait trop bien

dans mes goûts pour que je ne suivisse pas son conseil; et je me livrais sans réserve à ces attrayantes

études, lorsqu’un fait, bien simple en apparence, vint tout-à-coup décider du sort de ma vie en me

dévoilant une vocation dont les mystérieuses ressources devaient ouvrir plus tard un vaste champ à

mes idées inventives et fantastiques.

Un soir, j’entre dans la boutique d’un bouquiniste nommé Soudry, pour acheter le Traité

d’horlogerie de Berthoud, que je savais être en sa possession.

Le marchand, engagé en ce moment dans une affaire d’une toute autre importance que celle qui

m’amenait, sort de ses rayons deux volumes, me les remet et me congédie sans plus de façon.

Revenu chez moi, je me dispose à lire avec la plus grande attention mon Traité d’horlogerie,

mais que l’on juge de ma surprise, lorsque sur le dos de l’un de ces volumes je lis ces mots:

AMUSEMENTS DES SCIENCES.

Dictionnaire encyclopédique des amusements des sciences, mathématiques et physiques, des procédés curieux des arts ; des tours récréatifs & subtils de la magie blanche, & des découvertes ingénieuses & variées de l’industrie ; avec l’explication de quatre-vingt-six planches. Auteur : Lacombe, Jacques 1724-1811

Étonné de trouver un titre semblable sur un ouvrage sérieux, j’ouvre impatiemment ce livre, je

parcours la table des chapitres, et ma surprise redouble en lisant ces mots étranges:

Démonstration des tours de cartes….. Deviner la pensée de quelqu’un….. Couper la tête d’un

pigeon et le faire ressusciter, etc…

Soudry s’était trompé: dans sa préoccupation, au lieu d’un Berthoud il m’avait remis deux

volumes de l’Encyclopédie. Fasciné toutefois par l’annonce de semblables merveilles, je dévore les

pages du mystérieux in-quarto, et, plus j’avance dans ma lecture, plus je vois se dérouler devant moi

les secrets d’un art pour lequel j’avais, à mon insu, plus que de la vocation.

Je crains d’être taxé d’exagération ou tout au moins de n’être pas compris d’un grand nombre de

lecteurs, lorsque je dirai que cette découverte, trésor inespéré, me causa l’une des plus grandes joies

que j’aie jamais éprouvées. C’est qu’en ce moment de secrets pressentiments m’avertissaient que le

succès, la gloire peut-être, se trouvaient un jour pour moi dans l’apparente réalisation du merveilleux

et de l’impossible, et ces pressentiments ne m’ont heureusement pas trompé.

La ressemblance de deux in-quarto et la préoccupation d’un bouquiniste, telles furent les causes

vulgaires de l’événement le plus important de ma vie.

Plus tard, dira-t-on, des circonstances différentes eussent pu éveiller en moi cette vocation; c’est

probable; mais plus tard il n’eût plus été temps. Un ouvrier, un industriel, un négociant établi quitterat-il une position faite, si médiocre qu’elle soit, pour céder à une passion qui serait infailliblement taxée de folie! non certes. C’était donc seulement à cette époque que mon irrésistible penchant vers le mystérieux pouvait être raisonnablement suivi.

Combien de fois depuis n’ai-je pas béni cette erreur providentielle sans laquelle je serais resté

sans doute un modeste horloger de province! Ma vie, il est vrai, se serait ainsi écoulée calme, douce,

et tranquille; bien des peines, des émotions, des angoisses m’eussent été épargnées; mais aussi de

quelles vives sensations, de quelles joies profondes mon âme n’eût-elle pas été privée?

J’étais passionnément courbé sur mon précieux in-quarto, dévorant jusqu’aux moindres détails de

ces tours de main merveilleux; ma tête brûlait et je restais parfois plongé dans des réflexions qui

tenaient de l’extase. Cependant les heures s’écoulaient, et tandis que mon imagination se berçait dans

des rêves fantastiques, je ne m’apercevais pas que ma chandelle était arrivée à sa dernière période;

sa lueur pâlissait sensiblement et j’entendis bientôt crépiter la mèche; puis, réduite à un

imperceptible lumignon, elle s’affaissa brusquement et rendit le dernier soupir.

Comprendra-t-on tout mon désappointement? Cette chandelle était la dernière que j’eusse en ma

possession; force me fut donc de quitter les sublimes régions de la magie faute de pouvoir les

éclairer. A cet instant de dépit, que n’aurais-je pas donné pour la lumière la plus vulgaire, fût-ce

même pour un lampion!

Ce n’était pas que je fusse dans une obscurité complète; une blafarde clarté me venait d’un

réverbère voisin, mais quelques efforts que je fisse pour profiter de ses pâles rayons, je ne pouvais

parvenir à déchiffrer un seul mot, et, bon gré mal gré, je dus me résigner à me coucher.

J’essayai vainement de dormir; la surexcitation fiévreuse que m’avait donnée cette lecture ne me

permit ni sommeil ni repos; je repassais dans mon esprit les endroits qui m’avaient le plus frappé, et

l’intérêt qu’ils m’inspiraient exaltait de plus en plus mon imagination.

Incapable de rester au lit, je retournais de temps en temps me mettre à la fenêtre, et, jetant sur le

reverbère des regards de convoitise, j’en étais arrivé à former le projet d’aller lire à sa clarté, au

beau milieu de la rue, lorsque soudain une autre idée traverse mon esprit. Dans mon impatience de la

réaliser, je ne me donne même pas le temps de m’habiller, et, bornant mon vêtement au strict

nécessaire, si l’on peut appeler ainsi des pantoufles et un caleçon, je prends mon chapeau d’une main,

une paire de pincettes de l’autre, et je descends l’escalier à tâtons.

Une fois dans la rue, je me dirige rapidement vers le réverbère; car je dois avouer au lecteur que

poussé, sans doute, par le désir de mettre promptement à exécution certaines notions que je venais

d’acquérir sur la prestidigitation, j’avais conçu la pensée d’escamoter à mon profit le quinquet

affecté par la municipalité à la sûreté de la ville. Le rôle destiné aux pincettes et au chapeau dans

cette audacieuse opération consistait, pour les premières, à briser la petite porte de tôle derrière

laquelle s’enroulait la corde qui servait à monter et à descendre le réverbère, et pour le second, à

jouer l’office de lanterne sourde, en étouffant les jets lumineux qui eussent pu trahir mon larcin.

Tout se passa au gré de mes désirs, et déjà je me retirais triomphant, quand un misérable incident

vint me faire perdre le fruit de mon coup de main. Au moment même où j’allais disparaître avec mon

butin, un mitron, oui, un vulgaire mitron, me fit échouer en apparaissant subitement au seuil de sa

boutique. Je me blottis aussitôt dans l’encoignure d’une porte, et là, redoublant de soins pour

absorber dans mon chapeau les rayons du quinquet, j’attendis, dans l’immobilité la plus complète,

qu’il plût au malencontreux boulanger de rentrer chez lui. Mais que l’on juge de ma douleur et de mon

effroi, quand je le vis s’adosser à la porte et fumer tranquillement sa pipe!

La position devenait intolérable; le froid et aussi la crainte d’être découvert faisaient claquer

mes dents, et, pour comble de désespoir, je sentis bientôt la coiffe de mon chapeau s’enflammer. Il

n’y avait pas à hésiter: je serrai convulsivement ma soi-disant lanterne sourde entre mes mains et

parvins ainsi à étouffer l’incendie; mais à quel prix, grand Dieu! Mon pauvre chapeau, celui dont je

me parais le dimanche, était roussi, rempli d’huile et complètement déformé. Et tandis que je

subissais toutes ces tortures, mon bourreau continuait à fumer avec un air de calme et de béatitude qui

me causait des accès de rage.

Je ne pouvais pourtant demeurer là jusqu’au jour, mais comment sortir de cette situation critique?

Demander le secret au boulanger, c’était faire appel à son indiscrétion et me couvrir de ridicule;

rentrer directement chez moi, c’était me trahir, car j’étais obligé de passer devant lui, et un réverbère

peu éloigné jetait assez de clarté pour me faire reconnaître. Restait un troisième parti: c’était

d’enfiler rapidement une rue qui se trouvait à ma gauche et de regagner la maison par un chemin

détourné. Ce fut celui-là auquel je m’arrêtai au risque d’être rencontré dans mon excursion en

costume de baigneur.

Sans plus tarder, je mets sous mon bras et chapeau et quinquet, car je me vois forcé de les

emporter avec moi pour enlever toute trace de mon délit, je pars comme un trait.

Dans mon trouble, je m’imagine que le boulanger me poursuit, je crois même entendre ses pas

derrière moi, et voulant à toute force le dépister, je redouble de vitesse; je prends tantôt à droite,

tantôt à gauche, et traverse un si grand nombre de rues, que ce n’est qu’au bout d’un quart-d’heure

d’une marche effrenée que je me retrouve dans ma chambre, haletant, n’en pouvant plus, mais heureux

d’en être quitte encore à si bon marché.

Il faut avouer que pour un homme destiné à jouer plus tard un certain rôle dans les fastes de

l’escamotage, je n’avais pas eu la main heureuse pour mon coup d’essai, ou pour m’exprimer en

termes de théâtres, je dirai que je venais de faire un fiasco complet.

Cependant, je ne fus aucunement découragé; loin de là, dès le lendemain, j’oubliais mes

infortunes de la veille en me retrouvant avec mon précieux traité de magie blanche, et je me

remettais avec ardeur à la lecture de ses intéressants secrets.

Huit jours après je les possédais tous.

De la théorie je résolus de passer à la pratique; mais, ainsi que cela m’était arrivé avec le livre

de Carlosbach, je me trouvai subitement arrêté devant un obstacle. L’auteur était, il est vrai, plus

consciencieux que le mystificateur Bordelais; il donnait de ses tours une explication très facile à

comprendre; seulement il avait eu le tort de supposer à tous ses lecteurs une certaine adresse pour les

exécuter. Or, cette adresse me manquait complètement, et, si désireux que je fusse de l’acquérir, je ne

trouvais rien dans l’ouvrage qui m’en indiquât les moyens. J’étais dans la position d’un homme qui

tenterait de copier un tableau sans avoir les moindres notions du dessin et de la peinture.

Faute d’un professeur pour me guider, je dus créer les principes de la science que je voulais

étudier.

D’abord, comme base fondamentale de la prestidigitation, j’avais facilement reconnu que les

organes qui jouent le principal rôle dans l’exercice de cet art sont la vue et le toucher. Je compris

que, pour approcher le plus possible de la perfection, il fallait que le prestidigitateur développât en

lui une perception plus rapide, plus délicate et plus sûre de ces deux organes, par cette raison que

dans ses séances il doit embrasser d’un seul regard tout ce qui se passe autour de lui, et exécuter ses

prestiges avec une dextérité infaillible.

J’avais été souvent frappé de la facilité avec laquelle les pianistes peuvent lire et exécuter, même

à première vue, un morceau de chant avec son accompagnement. Il était évident, pour moi, que par

l’exercice on pouvait arriver à se créer une faculté de perception appréciative et une habileté du

toucher qui permettent à l’artiste de lire simultanément plusieurs choses différentes, en même temps

que ses mains s’occupent d’un travail très compliqué. Or, c’est une semblable faculté que je désirais

acquérir pour l’appliquer à la prestidigitation; seulement, comme la musique ne pouvait me fournir

les éléments qui m’étaient nécessaires, j’eus recours à l’art du jongleur, dans lequel j’espérais

trouver des résultats, sinon semblables, du moins analogues.

On sait que l’exercice des boules développe étonnamment le toucher. Mais n’est-il pas évident

qu’il développe également le sens de la vue?

En effet, lorsqu’un jongleur lance en l’air quatre boules qui se croisent dans différentes

directions, ne faut-il pas que ce sens soit bien perfectionné chez lui, pour que ses yeux puissent, d’un

seul regard, suivre avec une merveilleuse précision chacun des dociles projectiles dans les courbes

variées que leur ont imprimées les mains?

Il y avait précisément à Blois, à cette époque, un pédicure nommé Maous, qui possédait le double

talent de jongler assez adroitement et d’extirper les cors avec une habileté digne de la légèreté de ses

mains. Maous, malgré ce cumul, n’était pas riche; je le savais, et cette particularité me fit espérer

obtenir de lui des leçons à un prix en rapport avec mes modestes ressources.

En effet, moyennant dix francs, il s’engagea à m’initier à l’art du jongleur.

Je me livrai avec une telle ardeur aux exercices qu’il m’indiqua, et mes progrès furent si rapides,

qu’en moins d’un mois je n’avais plus rien à apprendre; j’en savais autant que mon maître, si ce n’est

pourtant l’art d’extirper les cors, dont je lui laissai le monopole. J’étais parvenu à jongler avec

quatre boules.

Cela ne satisfit pas encore mon ambition; je voulus, s’il était possible, surpasser la faculté de lire

par appréciation que j’avais tant admirée chez les pianistes. Je plaçai un livre devant moi, et tandis

que mes quatre boules voltigeaient en l’air, je m’habituai à y lire sans hésitation.

Je ne serais point étonné que ceci parût extraordinaire à bien des lecteurs; mais, ce qui les

surprendra peut-être plus encore, c’est que je viens à l’instant même de me donner la satisfaction de

répéter cette curieuse expérience; pourtant trente ans se sont écoulés depuis le fait que je viens de

raconter, et pendant ce temps j’ai bien rarement touché à mes boules; car jamais je ne m’en suis servi

dans mes séances.

Je dois avouer toutefois que sur ce point mon adresse a baissé d’un degré; ce n’est plus qu’avec

trois boules que j’ai pu lire avec facilité.

On ne saurait croire combien, alors, cet exercice communiqua à mes doigts de délicatesse et de

sûreté d’exécution, en même temps que cette lecture par appréciation donnait à mon regard une

promptitude de perception qui tenait du merveilleux. Je parlerai plus tard du service que me rendit

cette dernière faculté pour l’expérience de la seconde vue.

Après avoir ainsi rendu mes mains souples et dociles, je n’hésitai plus à m’exercer directement à

la prestidigitation. Je m’occupai spécialement de la manipulation des cartes et de l’empalmage.

Cette opération d’escamotage exige un long travail; car il faut, tout en ayant la main droite

ouverte et renversée, arriver à y retenir invisiblement des boules, des bouchons de liége, des

morceaux de sucre, des pièces de monnaie, etc., sans que les doigts soient fermés ou perdent rien de

leur liberté.

En raison du peu de temps dont je pouvais disposer, les difficultés inhérentes à ces nouveaux

exercices eussent été insurmontables si je n’eusse trouvé le moyen de satisfaire les exigences de ma

passion sans négliger mon état. Voici comment je m’y pris.

Selon la mode de l’époque, j’avais de chaque côté de ma redingote, dite à la propriétaire, des

poches assez vastes pour pouvoir y manipuler avec facilité. Cette disposition me présentait cet

avantage qu’aussitôt qu’une de mes mains n’était plus occupée au dehors, elle se glissait dans l’une

de mes poches et se mettait à l’oeuvre avec des cartes, des pièces de monnaie ou l’un des objets que

j’ai cités.

Il est aisé de comprendre combien cette organisation me faisait gagner de temps. Ainsi, par

exemple, dès que j’étais en course, mes deux mains pouvaient travailler chacune de son côté; au

dîner, il m’arrivait très souvent de manger ma soupe d’une main, tandis que je faisais sauter la coupe

de l’autre. Bref, si court que fût le répit que me laissait le travail de ma profession, j’en profitais

immédiatement pour mes occupations favorites.

Comme on était loin de se douter que mon paletot fût en quelque sorte une salle d’étude, cette

manie de tenir constamment mes mains renfermées passa pour une originalité de mauvais goût; mais,

après quelques plaisanteries sur ce sujet, on ne m’en parla plus.

Quelle que fût ma passion pour l’escamotage, j’eus toutefois assez d’empire sur moi-même pour

m’appliquer à ne pas mécontenter mon patron, qui ne s’aperçut jamais d’aucune distraction dans mon

travail et n’eut que des éloges à me donner sous le double rapport de l’exactitude et de l’application.

Je vis enfin arriver le terme de mon noviciat, et, un beau jour, le cousin me déclara ouvrier et

m’assura que j’étais apte à recevoir désormais un salaire. Ce fut avec le plus vif plaisir que je reçus

cette déclaration, dans laquelle je trouvais, outre ma liberté, l’avantage de pouvoir relever ma

situation financière.

Je ne fus pas longtemps, du reste, sans profiter des bénéfices de ma nouvelle position. Une place

m’ayant été offerte chez un horloger de Tours, je partis le lendemain du jour où je devins libre.

Mon nouveau patron était ce M. Noriet qui, plus tard, acquit une certaine célébrité comme

sculpteur. Son imagination, qui déjà pressentait ses oeuvres futures, lui faisait dédaigner le travail

routinier des rhabilleurs de montres, et il laissait volontiers à ses ouvriers le soin de faire ce qu’il

appelait par dérision le décrotage de l’horlogerie. C’était pour remplir cette fonction qu’il m’avait

fait venir chez lui.

Je devais gagner, en sus de la nourriture et du logement, trente-cinq francs par mois; c’était peu, à

la vérité, mais la somme était énorme pour moi qui, depuis ma sortie de chez le notaire d’Avaray,

n’avais vécu que des ressources d’un revenu plus que modeste.

Quand je dis que je gagnais trente-cinq francs, c’est pour établir une somme ronde; en réalité, je

ne les touchais pas dans leur intégralité. Mme Noriet, en sa qualité d’excellente ménagère, possédait

au plus haut point l’intelligence des escomptes et des retenues. Aussi avait-elle trouvé le moyen de

modifier mon traitement par un procédé aussi ingénieux qu’indélicat: c’était de me payer en écus de

six livres. Or, comme à cette époque les pièces de six francs ne valaient que cinq francs quatre-vingts

centimes; il en résultait chaque mois pour la patronne un bénéfice de vingt-quatre sous, que de mon

côté je portais au compte de mes profits et pertes.

Chez M. Noriet, mon temps était certainement bien rempli par ma besogne, et pourtant je trouvais

encore le moyen d’exécuter mes exercices dans les poches de ma redingote; tous les jours, je

constatais avec joie les progrès sensibles que je devais à mon travail persévérant. J’étais parvenu à

faire disparaître avec la plus grande facilité tout objet que je tenais entre mes mains; quant aux

principes des tours de cartes, ils n’étaient plus pour moi qu’un jeu d’enfant et me servaient à produire

de charmantes illusions.

J’étais fier, je l’avoue, de mes petits talents de société et je ne négligeais aucune occasion de les

faire valoir. Le dimanche, par exemple, après l’invariable partie de loto qui se jouait dans la famille

toute patriarcale de M. Noriet, je donnais, à la grande satisfaction de l’assistance, une petite séance

de prestidigitation qui venait égayer les fronts soucieux des victimes du plus monotone de tous les

jeux. On trouvait que j’étais un agréable farceur, et ce compliment me ravissait d’aise.

Ma conduite régulière, mon assiduité au travail, et peut-être aussi un certain enjouement dont

j’étais doué à cette époque, m’avaient concilié l’amitié du patron et de la patronne, si bien que

j’étais devenu un membre indispensable de leur société et que je participais à toutes leurs parties de

plaisir. Il nous arrivait assez souvent d’aller à la campagne.

Dans une de ces excursions, c’était le 25 juillet 1828 (et je n’oublierai jamais cette date

mémorable, car peu s’en fallut qu’elle ne marquât la fin de mon existence), nous étions allés faire une

promenade dans le but d’assister à la fête d’un village voisin. Avant de partir, nous avions annoncé

notre retour pour cinq heures, en recommandant à la bonne de tenir le dîner prêt pour ce moment;

mais entraînés par le plaisir, nous ne pûmes être exacts, et nous n’arrivâmes au logis que vers huit

heures.

Après avoir subi la mauvaise humeur de la cuisinière, dont le dîner s’était refroidi, nous nous

mettons à table et mangeons comme des gens dont l’appétit a été aiguisé par une longue promenade, le

grand air et huit ou dix heures d’abstinence.

Quoi qu’en eût dit Jeannette (c’était le nom de notre cordon bleu) tout ce qu’elle nous servit fut

trouvé excellent, à l’exception pourtant d’un certain ragoût que tout le monde déclara détestable et

auquel on toucha à peine. Seul je dévorai ma part du mets, sans m’inquiéter, le moins du monde, de sa

qualité. Malgré les railleries que m’attira mon avidité, j’en demandais même une seconde fois et

j’aurais sans doute absorbé tout le plat, si la maîtresse de la maison ne s’y était opposée dans

l’intérêt de ma santé.

Cette précaution me sauva la vie. En effet, le repas était à peine fini et la partie de loto

commencée, que déjà j’éprouvais un malaise indéfinissable. Je ne tardai pas à me retirer dans ma

chambre, où des douleurs atroces me saisirent et me forcèrent à requérir les soins d’un médecin. Le

docteur, après s’être minutieusement renseigné, acquit bientôt la certitude qu’une forte dose de vertde-

gris s’était formée dans la casserole où le ragoût avait été préparé et déclara que j’étais

empoisonné.

Les suites de cet empoisonnement furent terribles pour moi; pendant quelque temps l’on

désespéra de mes jours, mais enfin grâce aux soins intelligents dont je fus entouré, mes souffrances,

bien qu’elles n’eussent pas encore dit leur dernier mot, semblèrent se calmer et me laissèrent un peu

de repos.

Ce qu’il y eut d’étrange dans cette seconde période de ma maladie, c’est que ce fut seulement à

partir du moment où le docteur déclara que j’étais hors de danger, que je fus saisi d’une idée fixe de

mort prochaine, à laquelle vint se joindre un désir immodéré de finir mes jours près de ma famille.

Cette idée, sorte de monomanie, me poursuivait sans cesse, et je n’eus bientôt plus d’autre pensée

que de partir. Je ne pouvais espérer obtenir du docteur l’autorisation de me mettre en voyage, lorsque

ses recommandations tendaient à ce que je prisse les plus grands ménagements; je résolus de m’en

passer.

Un matin, à six heures, profitant d’un moment où l’on m’avait laissé seul, je m’habille à la hâte,

je descends l’escalier et je gagne une voiture publique faisant le service de Tours à Blois.

Je m’installe aussitôt dans la rotonde, où par parenthèse je me trouve seul, et, deux minutes

après, l’équipage, léger de voyageurs et de bagages, part au galop.

On ne sera point surpris lorsque je dirai que la route ne fut pour moi qu’un horrible martyre.

J’étais consumé par une fièvre brûlante, et ma tête semblait se briser à chaque cahot de la voiture.

Dans mon délire, je voulais fuir mes souffrances, et mes souffrances voyageaient incessamment avec

moi et s’augmentaient encore. N’y pouvant plus tenir, je passe le bras par la fenêtre, j’ouvre la porte

du compartiment, et, au risque de me tuer, je saute à terre où je tombe privé de connaissance…

Je ne saurais dire ce que je devins après mon évanouissement; je me rappelle seulement de

longues journées remplies par une existence vague et pénible dont je ne pus apprécier la durée;

j’étais en proie au délire; je faisais des rêves affreux; j’avais des cauchemars épouvantables. Un

d’eux surtout se renouvelait sans cesse. Il me semblait que mon crâne s’ouvrait comme une tabatière,

qu’un médecin, les bras nus, les manches retroussées, et muni d’une énorme fourchette en fer, retirait

de mon cerveau des marrons rôtis, qui aussitôt éclataient comme des bombes et projetaient devant

mes yeux des milliers d’étincelles.

Cette fantasmagorie finit par s’évanouir, et la maladie vaincue ne me laissa plus que quelques

souffrances beaucoup plus supportables.

Mais ma raison avait été si fortement ébranlée qu’elle ne m’éclairait plus. Une existence

d’automate, une indifférence complète, voilà à quoi j’étais réduit. Si j’entrevoyais quelques objets,

ils étaient comme perdus dans un épais nuage, et je ne pouvais suivre un raisonnement. Il est vrai

aussi de dire que tout ce qui frappait mes sens était d’une bizarrerie à mettre mon intelligence en

défaut. Je me sentais comme emporté et ballotté dans une voiture, et pourtant j’étais bien sûr que

j’occupais un bon lit, dans une petite chambre d’une propreté exquise. C’était à croire que j’étais

encore sous l’empire de quelque hallucination!

Enfin je sentis une lueur d’intelligence s’éveiller en moi, et la première impression un peu vive

que j’éprouvai fut produite par les soins empressés d’un homme que j’aperçus au chevet de mon lit.

Ses traits m’étaient inconnus. Il s’approcha de moi et m’engagea affectueusement à prendre une

potion. J’obéis: après quoi il me recommanda de garder le silence et de conserver le calme le plus

parfait.

Hélas! l’état de faiblesse où je me trouvais rendait cette recommandation facile à suivre. Je

cherchai cependant à deviner qui était cet homme, et j’interrogeai mes souvenirs.

Ce fut en vain! je ne voyais plus rien à partir du moment où, dans le transport de la douleur, je

m’étais précipité par la portière de la diligence.

Prestidigitation Un site sur l'illusionnisme et la prestidigitation

Prestidigitation Un site sur l'illusionnisme et la prestidigitation