- LES AUTOMATES CÉLÈBRES.

- UNE MOUCHE D’AIRAIN.

- L’HOMME ARTIFICIEL.

- ALBERT-LE-GRAND ET SAINT THOMAS-D’AQUIN.

- VAUCANSON; SON CANARD; SON JOUEUR DE FLUTE; CURIEUX DÉTAILS.

- L’AUTOMATE JOUEUR D’ÉCHECS; ÉPISODE INTÉRESSANT.

- CATHERINE II ET M. DE KEMPELEN.

- JE RÉPARE LE COMPONIUM.

- SUCCÈS INESPÉRÉ.

Grâce à mes persévérantes recherches, il ne me restait plus rien à apprendre en escamotage; mais

pour suivre le programme que je m’étais tracé, je devais encore étudier les principes d’une science

sur laquelle je comptais beaucoup pour la réussite de mes futures représentations. Je veux parler de

la science, ou pour mieux dire de l’art de faire des automates.

Tout préoccupé de cette idée, je me livrai à d’actives investigations. Je m’adressai aux

bibliothèques et à leurs conservateurs, dont ma tenace importunité fit le désespoir. Mais tous les

renseignements que je reçus, ne me firent connaître que des descriptions de mécaniques beaucoup

moins ingénieuses que celles de certains jouets d’enfants de notre époque[4], ou de ridicules annonces

de chefs-d’oeuvre publiés dans des siècles d’ignorance. On en jugera par ce qui va suivre.

Je trouve dans un ouvrage ayant pour titre Apologie pour les grands hommes accusés de magie,

que «Jean de Mont-Royal présenta à l’empereur Charles-Quint une mouche de fer, laquelle

»………………………………..

Prit sans aide d’autrui sa gaillarde volée,

Fit une entière ronde et puis d’un cerceau las,

Comme ayant jugement, se percha sur son bras.»

Une pareille mouche est déjà quelque chose d’extraordinaire et pourtant j’ai mieux que cela à

citer au lecteur. Il s’agit encore d’une mouche.

Gervais, chancelier de l’empereur Othon III, dans son livre intitulé Ocia Imperatoris nous

annonce que «Le Sage Virgile, évêque de Naples, fit une mouche d’airain qu’il plaça sur l’unes des

portes de la ville, et que cette mouche mécanique, dressée comme un chien de berger, empêcha

qu’aucune autre mouche n’entrât dans Naples; si bien que pendant huit ans, grâce à l’activité de cette

ingénieuse machine, les viandes déposées dans les boucheries ne se corrompirent jamais.»

Combien ne doit-on par regretter que ce merveilleux automate ne soit pas parvenu jusqu’à nous?

Que d’actions de grâce les bouchers, et plus encore leurs pratiques, ne rendraient-ils pas au savant

évêque.

Passons à une autre merveille:

François Picus rapporte que «Roger Bacon, aidé de Thomas Bungey, son frère en religion, après

avoir rendu leur corps égal et tempéré par la chimie, se servirent du miroir Amuchesi pour

construire une tête d’airain qui devait leur dire s’il y aurait un moyen d’enfermer toute l’Angleterre

dans un gros mur.

»Ils la forgèrent pendant sept ans sans relâche, mais le malheur voulut, ajoute l’historien, que

lorsque la tête parla, les deux moines ne l’entendirent pas, parce qu’ils étaient occupés à tout autre

chose.»

Je me suis demandé cent fois comment les deux intrépides forgerons connurent que la tête avait

parlé, puisqu’ils n’étaient pas là pour l’entendre. Je n’ai jamais pu trouver d’autre solution que celleci:

c’est sans doute parce que leur corps était égal et tempéré par la chimie.

Mais voici, cher lecteur, une merveille qui va bien plus vous étonner encore:

Tostat, dans ses Commentaires sur l’Enode, dit «qu’Albert-le-Grand, provincial des

Dominicains à Cologne, construisit un homme d’airain, qu’il forgea continuellement pendant trente

ans. Ce travail se fit sous diverses constellations et selon les lois de la perspective.»

Lorsque le soleil était au signe du zodiaque, les yeux de cet automate fondaient des métaux sur

lesquels se trouvaient empreints des caractères du même signe. Cette intelligente machine était

également douée du mouvement et de la parole; Albert en recevait les révélations de ses importants

secrets[5].

Malheureusement, saint Thomas-d’Aquin, disciple d’Albert, prenant cette statue pour l’oeuvre du

diable, la brisa à coups de bâton.

Pour terminer cette nomenclature de contes propres à figurer parmi les merveilles exécutées par

mesdames les Fées du bonhomme Perrault, je citerai, d’après le Journal des Savants, 1677, page

252, l’homme artificiel de Reysolius, statue ressemblant tellement à un homme, qu’à la réserve des

opérations de l’âme, on y voyait tout ce qui se passait dans le corps humain.

Est-ce dommage que le mécanicien se soit arrêté en aussi bonne voie? il lui coûtait si peu,

pendant qu’il était en train d’imiter à s’y méprendre la plus belle oeuvre du créateur, d’ajouter à son

automate une âme fonctionnant par les ressource de la mécanique!

Cette citation fait beaucoup d’honneur aux savants qui ont accepté la responsabilité d’une

semblable annonce, et vient montrer une fois de plus comment on écrit l’histoire.

On croira facilement que ces ouvrages ne m’avaient fourni aucun enseignement sur l’art que je

désirais tant étudier. J’eus beau continuer mes recherches, je ne retirai de ces patientes investigations

qu’un découragement complet et la certitude que rien de sérieux n’avait été écrit sur les automates.

—Comment! me disais-je, cette science merveilleuse qui a élevé si haut le nom de Vaucanson,

cette science dont les combinaisons ingénieuses peuvent animer une matière inerte et lui donner en

quelque sorte l’existence, est-elle donc la seule qui n’ait point ses archives?

J’étais découragé de mes infructueuses recherches, lorsqu’enfin un Mémoire de l’inventeur du

Canard automate, me tomba sous la main. Ce mémoire, portant la date de 1738, est adressé par

l’auteur à Messieurs de l’Académie des Sciences; ou y trouve une savante description de son joueur

de flûte, ainsi qu’un rapport de l’Académie, que je transcris ici.

Extrait des registres de l’Académie Royale des Sciences, du 30 avril 1738.

«L’Académie, ayant entendu la lecture d’un Mémoire de monsieur de Vaucanson, contenant la

description d’une statue de bois copiée sur le Faune en marbre de Coysevox, qui joue de la flûte

traversière, sur laquelle elle exécute douze airs différents avec une précision qui a mérité l’attention

du public, a jugé que cette machine était extrêmement ingénieuse; que l’auteur avait su employer des

moyens simples et nouveaux, tant pour donner aux doigts de cette figure les mouvements nécessaires

que pour modifier le vent qui entre dans la flûte, en augmentant ou diminuant sa vitesse suivant les

différents tons, en variant la disposition des lèvres et faisant mouvoir une soupape qui fait les

fonctions de la langue; enfin, en imitant par art tout ce que l’homme est obligé de faire, et qu’en outre

le Mémoire de monsieur de Vaucanson avait toute la clarté et la précision dont cette matière est

susceptible; ce qui prouve l’intelligence de l’auteur et ses grandes connaissances dans les différentes

parties de la mécanique. En foi de quoi j’ai signé le présent certificat.

»A Paris, ce 3 mai 1738.

»FONTENELLE,

»Secrétaire perpétuel de l’Académie Royale des Sciences.»

Après ce rapport vient une lettre de Vaucanson, adressée à M. l’abbé D. F., dans laquelle il lui

annonce son intention de présenter au public, le lundi de Pâques:

1º Un joueur de flûte traversière.

2º Un joueur de tambourin.

3º Un canard artificiel.

«Dans ce canard, dit le célèbre automatiste, je présente le mécanisme des viscères destinés aux

fonctions du boire, du manger et de la digestion; le jeu de toutes les parties nécessaires à ces actions

y est exactement imité; il allonge son cou pour prendre du grain, il l’avale, le digère et le rend par les

voies ordinaires tout digéré; la matière digérée dans l’estomac est conduite par des tuyaux, comme

dans l’animal par ses boyaux, jusqu’à l’anus, où il y a un sphincter qui en permet la sortie.

»Les personnes attentives comprendront la difficulté qu’il y a eu de faire faire à mon automate

tant de mouvements différents; comme lorsqu’il s’élève sur ses pattes et qu’il porte son cou à droite

et à gauche. Elles verront également que cet animal boit, barbote avec son bec, croasse comme le

canard naturel, et qu’enfin il fait tout les gestes que ferait un animal vivant.»

Je fus d’autant plus émerveillé du contenu de ce Mémoire, que c’était le premier renseignement

sérieux que je recevais sur les automates. La description du joueur de flûte me donna une haute idée

du mécanicien qui l’avait exécuté. Cependant, je dois avouer que d’un autre côté j’eus un grand regret

de n’y trouver qu’une exposition sommaire des combinaisons mécaniques du canard artificiel.

Combien j’eusse été heureux de connaître les moyens à l’aide desquels la nourriture prise par

l’animal se transformait en excréments par une imitation parfaite des opérations de la nature! Je

dus pour le moment me contenter d’admirer de confiance l’oeuvre du grand maître.

Mais en 1844, le canard de Vaucanson lui-même[6] fut exposé à Paris dans une salle du Palais-

Royal. Je fus, comme on doit le penser, un des premiers à le visiter, et je restai frappé d’admiration

devant les nombreuses et savantes combinaisons de ce chef-d’oeuvre de mécanique.

A quelque temps de là, une des ailes de l’automate s’étant détraquée, la réparation m’en fut

confiée et je fus initié au fameux mystère de la digestion. A mon grand étonnement, je vis que

l’illustre maître n’avait pas dédaigné de recourir à un artifice que je n’aurais pas désavoué dans un

tour d’escamotage. La digestion, ce tour de force de son automate, la digestion, si pompeusement

annoncée dans le Mémoire, n’était qu’une mystification, un véritable canard enfin. Décidément

Vaucanson n’était pas seulement mon maître en mécanique, je devais m’incliner aussi devant son

génie pour l’escamotage.

Voici du reste, dans sa simplicité, l’explication de cette intéressante fonction.

On présentait à l’animal un vase, dans lequel était de la graine baignant dans l’eau. Le

mouvement que faisait le bec en barbotant, divisait la nourriture et facilitait son introduction dans un

tuyau placé sous le bec inférieur du canard; l’eau et la graine, ainsi aspirés, tombaient dans une boîte

placée sous le ventre de l’automate, laquelle boîte se vidait toutes les trois ou quatre séances.

L’évacuation était chose préparée à l’avance; une espèce de bouillie, composée de mie de pain

colorée de vert, était poussée par un corps de pompe et soigneusement reçue sur un plateau en argent

comme produit d’une digestion artificielle. On se passait alors l’objet de main en main en s’extasiant

à sa vue, tandis que l’industrieux mystificateur riait de la crédulité du public.

Cet artifice, loin de modifier la haute opinion que j’avais conçue de Vaucanson, m’inspira au

contraire une double admiration pour son savoir et pour son savoir-faire.

Le lecteur s’attend sans doute à ce que je lui donne une petite notice biographique sur cet homme

célèbre. C’est mon intention en effet.

Jacques de Vaucanson naquit à Grenoble le 24 février 1809, d’une famille noble; son goût pour la

mécanique se déclara dès sa plus tendre enfance.

Ce fut vers 1730, environ, que le flûteur des Tuileries lui suggéra l’idée de construire sur ce

modèle un automate jouant véritablement de la flûte traversière; il consacra quatre années à composer

ce chef-d’oeuvre.

Le domestique de Vaucanson, dit l’histoire, était seul dans la confidence des travaux de son

maître. Aux premiers sons que rendit le flûteur, le fidèle serviteur, qui se tenait caché dans un

appartement voisin, vint tomber aux pieds du mécanicien qui lui paraissait plus qu’un homme, et tous

deux s’embrassèrent en pleurant de joie.

Le canard et le joueur de tambourin suivirent de près et furent principalement exécutés en vue

d’une spéculation sur la curiosité publique.

Vaucanson, quoique noble de naissance, ne dédaigna pas de présenter ses automates à la foire de

Saint-Germain et à Paris, où il fit de fabuleuses recettes, tant fut grande l’admiration pour ses

merveilleuses machines.

Il inventa aussi, dit-on, un métier sur lequel un âne exécutait une étoffe à fleurs; il avait fait cette

machine pour se venger des ouvriers en soie de la ville de Lyon, qui l’avaient poursuivi à coups de

pierre, se plaignant qu’il cherchait à simplifier les métiers.

On doit à Vaucanson une chaîne qui porte son nom, ainsi qu’une machine pour en fabriquer les

mailles toujours égales.

On dit qu’il fit encore pour la Cléopâtre de Marmontel, un aspic qui s’élançait en sifflant sur le

sein de l’actrice chargée du rôle principal. A la première représentation de cette pièce, un plaisant,

plus émerveillé du sifflement de l’automate que de la beauté de la tragédie, s’écria: «Je suis de

l’avis de l’aspic!»

Il ne manquait à la gloire de Vaucanson que d’être célébré par Voltaire; l’illustre poète fit sur lui

les vers suivants:

……………………………

Le hardi Vaucanson, rival de Prométhée,

Semblait, de la nature imitant les ressorts,

Prendre le feu des cieux pour animer les corps.

Cet illustre mécanicien conserva toute son activité jusqu’au dernier moment de sa vie.

Dangereusement malade, il s’occupait encore à faire exécuter la machine à fabriquer sa chaîne sans

fin.

—Ne perdez pas une minute, disait-il à ses ouvriers, je crains de ne pas vivre assez longtemps

pour vous expliquer mon idée en entier.

Huit jours après, le 21 novembre 1782, il rendait le dernier soupir à l’âge de 73 ans. Mais avant

de quitter ce monde, il avait eu la consolation de voir fonctionner sa machine.

Une bonne fortune n’arrive jamais sans une autre: Ce fut aussi dans l’année 1844 que je vis chez

un nommé Cronier, mécanicien à Belleville, le fameux joueur d’échecs, dont les combinaisons ont

fait pâlir les savants de l’époque. Automate si merveilleux en effet, que pas un des plus forts joueurs

ne le put vaincre! Je ne l’ai jamais vu fonctionner. Mais depuis, j’ai eu sur ce chef-d’oeuvre des

renseignements qui ne manquent pas d’originalité et que je vais communiquer au lecteur. J’espère lui

causer la même surprise que celle dont j’ai été saisi lorsque je les ai reçus.

Il semblera peut-être étrange qu’à propos d’un automate, je sois obligé de faire intervenir au

début de ma narration un trait de la politique européenne. Cependant, que le lecteur se rassure; il ne

s’agit pas ici d’une longue et savante dissertation sur l’équilibre des Etats; modeste historien, je me

contenterai de quelques mots pour faire entrer en scène le héros de ce récit.

L’histoire se passe en Russie.

Le premier partage de la Pologne, en 1772, avait laissé bien des ferments de discorde qui,

plusieurs années après, excitaient encore de nombreux soulèvements.

Vers l’année 1776, une révolte d’une certaine gravité éclata dans un régiment mi-partie russe, mipartie

polonais, qui tenait garnison dans la ville forte de Riga.

A la tête des rebelles, était un officier nommé Worouski, homme d’une haute intelligence et d’une

grande énergie. Sa taille était petite, mais bien prise; ses traits accentués semblaient autant de

cicatrices et donnaient à sa mâle physionomie le caractère du brave que, dans son pittoresque

vocabulaire, le soldat français appelle le troupier racorni.

Cette insurrection prit des proportions telles, que les troupes envoyées pour la réprimer furent

obligées de se replier deux fois, après avoir éprouvé des pertes considérables. Cependant des

renforts arrivèrent de Saint-Pétersbourg, et dans un combat livré en rase campagne, les insurgés

furent vaincus. Bon nombre périrent, le reste prit la fuite à travers les marais, où les vainqueurs les

poursuivirent avec ordre de ne faire aucun quartier.

Dans cette déroute, Worousky eut les deux cuisses fracassées par un coup de feu, et il tomba sur

le champ de bataille. Toutefois, il échappa au massacre en se jetant dans un fossé recouvert d’une

haie, qui le déroba à la vue des soldats.

La nuit venue, Worouski se traîna avec peine et put gagner la demeure voisine d’un médecin

nommé Osloff, connu pour sa bienfaisante humanité.

Le docteur, touché de sa position, lui donna des soins et consentit à le cacher chez lui. La

blessure de Worouski était grave, et cependant le brave docteur eut longtemps l’espoir de le guérir.

Mais la gangrène s’étant déclarée tout à coup, la position du blessé prit un caractère tel, qu’il devint

urgent, pour lui sauver la vie, de sacrifier la moitié de son corps à l’autre. L’amputation des deux

cuisses fut pratiquée avec bonheur, et Worouski fut sauvé.

Sur ces entrefaites, M. de Kempelen, illustre mécanicien viennois, vint en Russie pour rendre

visite à M. Osloff, avec lequel il était lié d’une étroite amitié.

Ce savant voyageait alors dans le but de se familiariser avec les langues étrangères, dont l’étude

devait plus tard lui faciliter son beau travail sur le mécanisme de la parole, qu’il a si bien décrit dans

son ouvrage publié à Vienne en 1791.

Dans chaque pays dont il désirait apprendre la langue, M. de Kempelen faisait un court séjour, et

grâce à son étonnante facilité et à son intelligence extrême, il parvenait bientôt à la posséder.

Cette visite fut d’autant plus agréable au docteur, que depuis quelque temps il avait conçu des

inquiétudes sur les conséquences de la bonne action à laquelle il s’était laissé entraîner. Il craignait

d’être compromis si l’on venait à en avoir connaissance, et son embarras était extrême, car, vivant

seul avec une vieille gouvernante, il n’avait personne dont il pût recevoir un bon conseil ou attendre

aucun secours.

L’arrivée de M. de Kempelen fut donc un événement heureux pour le docteur, qui comptait sur

l’imagination de son ami pour le sortir d’embarras.

M. de Kempelen fut d’abord effrayé de partager un tel secret: il savait que la tête du proscrit

avait été mise à prix, et que l’acte d’humanité auquel il allait s’associer était un crime que les lois

moscovites punissaient avec rigueur. Mais quand il vit le corps mutilé de Worousky, il se laissa aller

à tout l’intérêt que ne pouvait manquer d’inspirer une si grande infortune, et il chercha dans son esprit

inventif les moyens d’opérer la fuite de son protégé.

Le docteur Osloff était passionné pour le jeu d’échecs, et, autant pour satisfaire sa passion que

pour apporter une distraction au malade, pendant les longs jours de convalescence, il faisait de

nombreuses parties avec lui. Mais Worousky était d’une telle force à ce jeu, que son hôte ne pouvait

même égaliser la partie, malgré des concessions de pièces considérables. M. de Kempelen s’unit au

docteur pour lutter contre un aussi habile stratégiste. Ce fut en vain: Worousky sortait toujours

vainqueur de la partie. Cette supériorité inspira à M. de Kempelen l’idée du fameux automate joueur

d’échecs. En un instant il en eut arrêté le plan et, la tête enflammée par les idées qui s’y pressaient en

foule, il se mit immédiatement à l’oeuvre. Chose incroyable! ce chef-d’oeuvre de mécanique, création

merveilleuse dont les combinaisons étonnèrent le monde entier, fut inventé, exécuté et entièrement

terminé dans l’espace de trois mois.

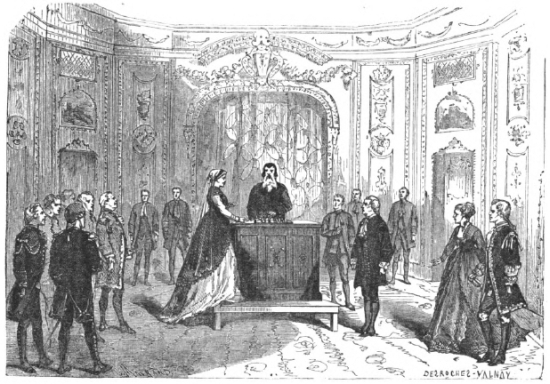

M. de Kempelen voulut que le docteur eût seul les prémisses de son oeuvre: le 10 octobre 1796,

il l’invita à faire une partie.

L’automate représentait un Turc de grandeur naturelle, portant le costume de sa nation, et assis

derrière un coffre en forme de commode, qui avait à peu près 1 mètre 20 centimètres de longueur sur

80 centimètres de largeur. Sur le dessus du coffre et au centre, se trouvait un échiquier.

Avant de commencer la partie, le mécanicien ouvrit plusieurs portes pratiquées dans la

commode, et M. Osloff put voir dans l’intérieur une grande quantité de rouages, leviers, cylindres,

ressorts, cadrans, etc., qui en garnissaient la plus grande partie. En même temps il ouvrit un long

tiroir contenant les échecs et un coussin sur lequel le Turc devait appuyer le bras. Cet examen

terminé, la robe de l’automate fut levée, et l’on put également voir dans l’intérieur de son corps.

Les portes ayant ensuite été fermées, M. de Kempelen fit quelques arrangements dans sa machine,

et remonta un des rouages avec une clé qu’il introduisit dans une ouverture pratiquée au coffre.

Alors le Turc, après un petit mouvement de tête en forme de salut, porta la main sur une des

pièces posées sur l’échiquier, la saisit du bout des doigts, la porta sur une autre case, et posa ensuite

son bras sur le coussin près de lui. L’auteur avait annoncé que son automate ne parlant pas, ferait

avec la tête trois signes pour indiquer l’échec au Roi et deux pour l’échec à la Reine.

Le docteur riposta, et attendit patiemment que son adversaire, dont les mouvements avaient toute

la gravité du sultan qu’il représentait, jouât une autre pièce. Quoique conduite avec lenteur au début,

la partie n’en fut pas moins promptement engagée. Bientôt même Osloff s’aperçut qu’il avait affaire à

un antagoniste redoutable, car malgré tous ses efforts pour lutter contre la machine, son jeu se trouvait

dans une position désespérée.

Il est vrai de dire que depuis quelques instants, le docteur était devenu très distrait. Une idée

semblait le préoccuper. Mais il hésitait à communiquer ses réflexions à son ami, quand tout à coup la

machine fit trois signes de tête. Le Roi était mat.

—Parbleu! s’écria le perdant avec une teinte d’impatience qui se dissipa bien vite à la vue de la

figure épanouie du mécanicien, si je n’étais persuadé que Worousky est en ce moment dans son lit, je

croirais que je viens de jouer avec lui! Sa tête seule est capable de concevoir un coup semblable à

celui qui m’a fait perdre. Et puis, ajouta le docteur en regardant fixement M. de Kempelen, pouvezvous

me dire pourquoi votre automate joue de la main gauche[7], ainsi que le fait Worousky?

Le mécanicien viennois se mit à rire, et ne voulant pas prolonger cette mystification, qui devait

être le prélude de tant d’autres, il avoua à son ami que c’était en effet avec Worouski qu’il venait de

faire la partie.

—Mais, alors, où diable l’avez-vous placé? dit le docteur en regardant autour de lui pour tâcher

de découvrir son antagoniste.

L’inventeur riait de tout son coeur.

—Eh bien! vous ne me reconnaissez donc pas? s’écria le Turc, qui, tendit au docteur la main

gauche en signe de réconciliation, tandis que M. de Kempelen levait la robe, et montrait le pauvre

mutilé logé dans la carcasse de l’automate.

M. Osloff ne put garder plus longtemps son sérieux: le rire le gagna et il fit chorus avec ses deux

mystificateurs. Mais il s’arrêta le premier; il lui manquait une explication.

—Comment avez-vous fait, dit-il, pour escamoter Worouski et le rendre invisible?

M. de Kempelen expliqua alors de quelle façon il était parvenu à dissimuler l’automate vivant,

avant qu’il pût entrer dans le corps du Turc.

—Voyez, dit-il, en ouvrant le buffet; ces nombreux rouages, ces leviers, ces poulies qui

garnissent une partie du buffet ne sont que le simulacre d’une machine organisée. Les châssis qui les

supportent sont à charnière, et en se repliant pour se mettre sur le côté, ils laissent une place au

joueur qui s’y trouvait blotti, pendant que vous examiniez l’intérieur de l’automate.

Cette première visite terminée, et dès que la robe a été baissée, Worousky est subitement entré

dans le corps du Turc que nous venions d’examiner. Puis, tandis que je vous montrais le buffet et les

rouages qui le garnissent, il prenait son temps pour passer ses bras et ses doigts dans ceux de la

figure. Vous comprenez également qu’en raison de la grosseur du cou, dissimulée par cette barbe et

cette énorme collerette, il a pu, en passant la tête dans ce masque, voir facilement l’échiquier et

conduire sa partie. Je dois ajouter que lorsque je fais le simulacre de monter la machine, ce n’est que

dans le but de couvrir le bruit des mouvements de Worousky.

—Ainsi, dit le docteur, qui tenait à prouver qu’il avait parfaitement compris l’explication, quand

j’examinais le buffet, mon diable de Worousky se trouvait dans le corps du Turc; et quand on

soulevait la robe, il était passé dans le buffet. J’avoue franchement, ajouta M. Osloff, que j’ai été

dupe de cette ingénieuse combinaison, mais je m’en console en pensant que plus fin que moi s’y

serait trouvé pris.

Les trois amis furent aussi émerveillés l’un que l’autre du résultat obtenu dans cette séance

privée, car cet instrument offrait un merveilleux moyen d’évasion pour le pauvre proscrit, et lui

assurait pour toujours une existence à l’abri du besoin.

Séance tenante, l’on convint de l’itinéraire à suivre pour gagner promptement la frontière, et des

précautions de sûreté à prendre pour le voyage. Il fut également convenu que, pour n’éveiller aucun

soupçon, on donnerait des représentations dans toutes les villes qui se trouvaient sur le passage, en

commençant par Toula, Kalouga, Smolensk, etc.

Un mois après, Worousky, entièrement rétabli, donnait devant un nombreux public une première

preuve de son étonnante habileté.

L’affiche, écrite en langue russe, était conçue en ces termes:

Toula, 6 novembre 1777,

DANS LA SALLE DES CONCERTS,

EXPOSITION D’UN AUTOMATE JOUEUR D’ÉCHECS,

INVENTÉ ET EXÉCUTÉ PAR M. DE KEMPELEN.

NOTA.—Les combinaisons mécaniques de cette pièce sont si merveilleuses, que l’inventeur

n’hésite pas à porter un défi aux plus forts joueurs de cette ville.[8]

On doit penser si cette annonce excita la curiosité des habitants de Toula: non-seulement des

joueurs se firent inscrire à l’envi, mais de forts paris furent engagés pour et contre les antagonistes.

Worousky sortit vainqueur de cette lutte, et encouragé par son succès, il engagea le lendemain M.

de Kempelen à proposer une partie contre les plus forts joueurs réunis.

Je n’ai pas besoin de dire que ce second défi fut accepté avec plus d’empressement encore que le

premier, et que la ville entière vint de nouveau faire galerie autour de cet intéressant tournoi.

Cette fois, le succès resta quelque temps incertain, et M. de Kempelen commençait à craindre de

voir la réputation de son automate compromise, quand un coup inattendu, un coup de maître, décida

en faveur de Worousky. La salle entière, y compris les perdants, célébrèrent par des bravos une aussi

glorieuse victoire. Les journaux remplirent leurs colonnes de louanges et de félicitations à l’adresse

de l’automate et de son inventeur, et complétèrent par leur publicité une vogue si justement méritée.

M. de Kempelen et son compagnon, rassurés désormais par l’éclat de leur début, prirent congé du

bon docteur. Après lui avoir laissé un généreux souvenir de son amicale hospitalité, ils se dirigèrent

vers la frontière.

La prudence exigeait que, même en voyageant, Worousky fût caché aux yeux de tous: aussi fut-il

littéralement emballé. Sous le prétexte d’une grande susceptibilité dans les rouages de l’automate, la

caisse énorme qui le contenait était transportée avec les plus grandes précautions. Mais ces soins

n’avaient d’autre but que de protéger l’habile joueur d’échecs qui s’y trouvait enfermé. Des

ouvertures respiratoires laissaient circuler l’air dans cette singulière chaise de poste.

Worousky prenait son mal en patience, dans l’espoir de se voir bientôt hors des atteintes de la

police moscovite et d’arriver sain et sauf au terme de ce pénible voyage. Ces fatigues, il est vrai,

étaient compensées par les énormes recettes que les deux amis encaissaient sur leur chemin.

Tout en se dirigeant vers la frontière de Prusse, nos voyageurs étaient arrivés à Vitebsk, lorsqu’un

matin Worousky vit entrer brusquement M. de Kempelen dans la chambre où il demeurait

constamment séquestré.

—Un affreux malheur nous menace, s’écria le mécanicien d’un air consterné, en montrant une

lettre datée de Saint-Pétersbourg. Dieu sait si nous parviendrons à le conjurer! L’impératrice

Catherine II ayant appris par les journaux le merveilleux talent de l’automate, joueur d’échecs, désire

faire une partie avec lui et m’engage à le transporter immédiatement à son palais. Il s’agit maintenant

de nous concerter pour trouver un moyen de nous soustraire à ce dangereux honneur.

Au grand étonnement de M. de Kempelen, Worousky reçut cette nouvelle sans aucun effroi, et il

sembla même en éprouver une joie extrême.

—Eluder une pareille visite! gardons-nous-en bien, dit-il; les désirs de la Czarine sont des

ordres qu’on ne peut enfreindre sans danger; nous n’avons donc d’autre parti à suivre que de nous

rendre au plus vite à sa demande. Votre empressement aura le double avantage de la disposer

favorablement, et de détourner les soupçons qui pourraient naître sur votre merveilleux automate.

D’ailleurs, ajouta l’intrépide soldat, avec une certaine fierté, j’avoue que je ne suis pas fâché de me

trouver en face de la grande Catherine, et de lui montrer que la tête dont elle fait assez peu de cas

pour la mettre au misérable prix de quelques roubles, est de force à lutter avec la sienne et peut

même, en certains cas, la surpasser en intelligence.

—Insensé que vous êtes! s’écria M. de Kempelen, effrayé de l’exaltation du fougueux proscrit,

pensez donc que nous pouvons être découverts, et qu’il y va de la vie pour vous, et pour moi d’un

exil en Sibérie.

—C’est impossible, reprit tranquillement Worousky. Votre ingénieuse machine a déjà trompé tant

de gens et des plus habiles, que bientôt, j’en ai la conviction, nous aurons une dupe de plus, mais

cette fois une dupe dont la défaite sera bien glorieuse pour nous. Et quel beau souvenir, quel honneur

pour tous les deux, mon ami, lorsqu’un jour nous pourrons dire que l’impératrice Catherine II, la fière

Czarine, que ses courtisans proclament la tête la plus intelligente de son vaste empire, fut abusée par

votre génie et vaincue par moi!

M. de Kempelen, quoique ne partageant pas l’enthousiasme de Worousky, fut forcé de céder

devant ce caractère, dont il avait eu maintes fois déjà l’occasion d’apprécier l’inflexibilité.

D’ailleurs, le soldat avait tant d’autres qualités, et pardessus tout possédait une habileté si

surprenante aux échecs, que le mécanicien viennois jugea prudent de lui faire des concessions, dans

l’intérêt de sa propre renommée.

On partit donc sans différer, car le voyage devait être long et difficile par suite des précautions

infinies qu’exigeait le transport de la caisse où se trouvait Worousky. En route, M. de Kempelen ne

quitta pas un instant son compagnon de voyage, et fit tout ce qui dépendait de lui pour adoucir la

rigueur d’une aussi pénible locomotion.

Après de longues journées de fatigue, on arriva enfin au terme du voyage. Mais quelque

promptitude qu’eussent mise les voyageurs, la Czarine, en abordant M. de Kempelen, sembla lui

témoigner une certaine humeur.

—Les routes sont-elles donc si mauvaises, Monsieur, lui dit-elle, qu’il faille quinze jours pour

venir de Vitebsk à Saint-Pétersbourg?

—Que Votre Majesté veuille bien me permettre, répondit le rusé mécanicien, de lui faire un aveu

qui me servira d’excuse.

—Faites, répondit Catherine, pourvu que ce ne soit pas l’aveu de l’incapacité de votre

merveilleuse machine.

—Au contraire, je viens avouer à Votre Majesté qu’en raison de sa force au jeu d’échecs, j’ai

voulu lui présenter un adversaire digne d’elle. J’ai donc dû, avant de partir, ajouter à mon automate

des combinaisons indispensables pour une partie aussi solennelle.

—Ah! ah! fit en souriant l’Impératrice, déridée par cette flatteuse explication. Et en raison de ces

nouvelles combinaisons, vous avez l’espoir de me faire battre par votre automate.

—Je serais bien étonné qu’il en fût autrement, répondit respectueusement M. de Kempelen.

—C’est ce que nous verrons, Monsieur, répliqua l’Impératrice en agitant la tête d’un air de doute

et d’ironie. Mais, ajouta-t-elle sur le même ton, quand me mettez-vous en présence de mon terrible

adversaire?

—Quand il plaira à Votre Majesté.

—S’il en est ainsi, je suis tellement impatiente de mesurer mes forces avec le vainqueur des plus

habiles joueurs de mon empire, que, ce soir même, je le recevrai dans ma bibliothèque. Installez-y

votre machine; à huit heures je me rendrai près de vous. Soyez exact.

M. de Kempelen prit congé de Catherine et courut faire ses préparatifs pour la soirée. Worousky

se faisait un jeu de la séance et ne pensait qu’au bonheur qu’il aurait à mystifier la Czarine. Mais si

M. de Kempelen était résolu, lui aussi, à tenter l’aventure, il voulait prendre néanmoins toutes les

précautions possibles, afin que son secret ne pût être pénétré, et qu’une voie de salut lui restât, même

en cas de danger. A tout hasard, il fit transporter au palais impérial l’automate, dans la caisse même

où il le plaçait dans ses voyages.

Huit heures sonnaient comme l’Impératrice, escortée d’une suite nombreuse, entrait dans la

bibliothèque et se plaçait près de l’échiquier.

J’ai omis de dire que M. de Kempelen ne permettait jamais qu’on passât derrière l’automate, et

qu’il ne consentait à commencer la partie que lorsque tous les spectateurs étaient rangés en face de sa

machine.

La cour se plaça derrière l’Impératrice, et de tous côtés il n’y eut qu’une seule voix pour prédire

la défaite de l’automate.

Sur l’invitation du mécanicien, on visita le buffet et le corps du Turc, et quand on se fut bien

convaincu qu’il ne contenait rien autre chose que les rouages dont nous avons précédemment parlé,

on se mit en mesure d’engager la partie.

Favorisée par le sort, Catherine profita de l’avantage de jouer le premier pion; l’automate

riposta, et la partie se continua au milieu du plus religieux silence. Les pièces manoeuvrèrent d’abord

sans que rien se décidât. Cependant on ne tarda pas à voir, aux sourcils froncés de la Czarine, que

l’automate se montrait peu galant envers elle, et qu’il était digne après tout de la réputation qu’on lui

avait faite. Un cavalier et un fou lui furent enlevés coup sur coup par l’habile musulman. Dès lors la

partie prenait une tournure défavorable pour la noble joueuse, quand tout à coup le Turc quittant son

impassible gravité, frappa violemment de la main sur son coussin, et remit à sa place une pièce

avancée par son adversaire.

Catherine II venait de tricher. Etait-ce pour éprouver l’intelligence de l’automate ou pour toute

autre cause? Nous ne saurions le dire. Néanmoins, la fière impératrice ne voulant point avouer cette

faiblesse, replaça la pièce à l’endroit où elle l’avait frauduleusement avancée et regarda l’automate

d’un air d’impérieuse autorité.

Le résultat ne se fit pas attendre: le Turc, d’un coup de main, renversa vivement toutes les pièces

sur l’échiquier, et aussitôt le bruit d’un rouage, qui marchait constamment pendant la partie, cessa de

se faire entendre. La machine s’arrêta, comme si elle était subitement détraquée.

Pâle et tremblant, M. de Kempelen, reconnaissant là le fougueux caractère de Worousky, attendit

avec effroi l’issue de ce conflit entre le proscrit et sa souveraine.

—Ah! ah! monsieur l’automate, vous avez des manières un peu brusques, dit avec gaîté

l’impératrice, qui n’était pas fâchée de voir ainsi se terminer une partie dans laquelle elle avait peu

de chances de succès. Oh! vous êtes fort, j’en conviens; mais vous avez craint de perdre la partie, et

par prudence vous avez brouillé le jeu. Allons, je suis maintenant édifiée sur votre savoir et surtout

sur votre caractère nerveux.

M. de Kempelen commença à respirer, et reprenant courage, il voulut tâcher de détruire tout à fait

la fâcheuse impression produite par le manque de respect de sa machine, faute dont naturellement il

endossait toute la responsabilité.

—Que votre Majesté, dit-il humblement, me permette de lui donner une explication sur ce qui

vient de se passer.

—Pas du tout, monsieur de Kempelen, interrompit joyeusement la Czarine, pas du tout; je trouve

au contraire cela très amusant, et je vous dirai même que votre automate me plaît tellement que je

veux en faire l’acquisition. J’aurai ainsi toujours près de moi un joueur un peu vif peut-être, mais

assez habile pour me tenir tête. Laissez-le donc dans cet appartement et venez me voir demain matin

pour conclure le marché.

A ces mots et sans attendre la réponse de M. de Kempelen, l’Impératrice quitta la salle.

En témoignant le désir que l’automate restât au palais jusqu’au lendemain, Catherine voulait-elle

commettre une indiscrétion? Tout porte à le croire. Heureusement l’habile mécanicien sut déjouer

cette curiosité féminine en faisant passer Worousky dans la caisse qu’il avait fait apporter à tout

hasard, comme nous l’avons dit.

L’automate resta dans la bibliothèque, mais Worousky n’y était plus.

Le lendemain, Catherine renouvela à M. de Kempelen la proposition d’acheter son joueur

d’échecs. Ce dernier lui fit comprendre que sa présence étant nécessaire pour les fonctions de cette

machine, il lui était impossible de la vendre.

L’Impératrice se rendit à cette bonne raison et, tout en félicitant le mécanicien sur son oeuvre, elle

lui remit un témoignage de sa libéralité.

Trois mois après, l’automate était en Angleterre sous la direction d’un M. Anthon, auquel M. de

Kempelen l’avait cédé. Worousky continua-t-il à faire partie de la machine? Je l’ignore, mais on doit

le supposer, en raison de l’immense succès qu’eut à cette époque le joueur d’échecs, dont tous les

journaux firent mention.

M. Anthon parcourut l’Europe entière, suivi toujours des mêmes succès, mais à sa mort, le

célèbre automate fut acheté par le mécanicien Maëlzel, qui l’embarqua pour New-York. C’est sans

doute alors que Worousky prit congé de son Turc hospitalier, car l’automate fut loin d’avoir en

Amérique le même succès que sur notre continent. Après avoir promené pendant quelque temps son

trompette mécanique et le joueur d’échecs, Maëlzel reprit le chemin de la France, qu’il ne devait plus

revoir; il mourut dans la traversée d’une indigestion[9].

Les héritiers de Maëlzel vendirent ses instruments, et c’est d’eux que Cronier tenait sa précieuse

relique.

Mon heureuse étoile vint encore me fournir une des plus belles occasions d’étude que je pusse

désirer.

Un Prussien, nommé Koppen, montra à Paris, vers 1829, un instrument portant le nom de

Componium. C’était un véritable orchestre mécanique, jouant des ouvertures d’opéras avec un

ensemble et une précision fort remarquables.

Le nom de Componium venait de ce que, à l’aide de combinaisons vraiment merveilleuses,

l’instrument improvisait de charmantes variations sans jamais se répéter, quel que fût le nombre de

fois qu’on le fit jouer de suite. On prétendait qu’il était aussi difficile d’entendre deux fois la même

variation que de voir deux mêmes quaternes se succéder à la loterie. Il y avait pour ces deux faits les

mêmes chances fournies par le hasard.

Le Componium obtint le plus brillant succès, mais il finit par épuiser la curiosité des amateurs

d’harmonie, et dut songer à la retraite, après avoir produit à son propriétaire la somme fabuleuse de

cent mille francs de bénéfices nets, dans une année.

Ce chiffre, exact ou non, fut adroitement publié, et quelque temps après, l’instrument fut mis en

vente.

Un spéculateur nommé D…, séduit par l’espérance de voir se renouveler pour lui en pays

étranger des recettes aussi magnifiques, acheta l’instrument et le transporta en Angleterre.

Malheureusement pour D…, au moment où cette poule aux oeufs d’or arrivait à Londres, Georges

IV venait de rendre le dernier soupir.

La cour et l’aristocratie, seuls mélomanes dans ce pays de commerce et d’industrie, et sur qui

D…. comptait pour l’exploitation de cette oeuvre d’art, prirent le deuil et, selon l’usage anglais, se

cloîtrèrent pendant quelques mois. Le spectacle se trouva sans spectateurs.

Pour éviter des frais inutiles, D…. jugea prudent de renoncer à une entreprise commencée sous de

si malheureux auspices, et il se décida à revenir à Paris. Le Componium fut, en conséquence, démonté

pièce à pièce, mis dans des caisses et ramené en France.

D…. espérait faire rentrer son instrument en franchise de droits. Mais lors de sa sortie de France,

il avait oublié de remplir certaines formalités indispensables pour obtenir ce bénéfice; la douane

l’arrêta, et il fut obligé d’en référer au ministre du commerce. En attendant la décision ministérielle,

les caisses furent déposées dans les magasins humides de l’entrepôt. Ce ne fut guère qu’au bout d’un

an, et après des formalités et des difficultés sans nombre, que l’instrument rentra dans Paris.

Ce fait peut donner une idée de l’état de désordre, de dépècement et d’avarie où se trouva alors

le Componium.

Découragé par l’insuccès de son voyage en Angleterre, D…. résolut de se défaire de son

improvisateur mécanique; mais auparavant, il se mit à la recherche d’un mécanicien qui pût

entreprendre de le remettre en état. J’ai oublié de dire que lors de la vente du Componium, M.

Koppen avait livré avec la machine un ouvrier allemand très habile, qui était pour ainsi dire le

cornac du gigantesque instrument. Celui-ci se trouvant les bras croisés pendant les interminables

formalités de la douane française, n’avait imaginé rien de mieux que de retourner dans sa patrie.

La réparation du Componium était un travail de longue haleine, un travail de recherches et de

patience, car les combinaisons de cette machine ayant toujours été tenues secrètes, personne ne

pouvait fournir le moindre renseignement. D….. lui même, n’ayant aucune notion de mécanique, ne

pouvait être en cela d’aucun secours; il fallait que l’ouvrier ne s’inspirât que de ses propres idées.

J’entendis parler de cette affaire, et poussé par une opinion peut-être un peu trop avantageuse de

moi-même, ou plutôt ébloui par la gloire d’un aussi beau travail, je me présentai pour entreprendre

cette immense réparation.

On me rit au nez: l’aveu est humiliant, mais c’est le mot propre. Il faut dire aussi que ce n’était

pas tout à fait sans motif, car je n’étais alors connu que par des travaux trop peu importants pour

mériter une grande confiance. On craignait que, loin de remettre l’instrument en état, je ne lui

causasse de plus grands dommages en voulant le réparer.

Cependant, comme D…. ne trouvait pas mieux, et que je faisais la proposition de déposer une

caution pour le cas où je viendrais à commettre quelque dégât, il finit par céder à mes instances.

On trouvera sans doute que j’étais réellement un ouvrier bien conciliant et surtout bien

consciencieux. Au fond, j’agissais dans mon intérêt, car cette entreprise, en me fournissant de longs et

intéressants sujets d’étude, devait être pour moi un cours complet de mécanique.

Dès que mes propositions eurent été acceptées, on m’apporta dans une vaste chambre qui me

servait de cabinet de travail, toutes les caisses contenant les pièces du Componium, et on les vida

pêle-mêle sur des draps de lit étendus à cet effet sur le carreau.

Une fois seul, et lorsque je vis ce monceau de ferraille, ces myriades de pièces dont j’ignorais

les fonctions, cette forêt d’instruments de toutes formes et de toutes grandeurs, tels que cors

d’harmonie, trompettes, hautbois, flûtes, clarinettes, bassons, tuyaux d’orgue, grosse caisse, tambour,

triangle, cymbales, tam-tam, et tant d’autres échelonnés par grandeur sur tous les tons de l’échelle

chromatique, je fus tellement effrayé de la difficulté de ma tâche, que je restai pour ainsi dire anéanti

pendant quelques heures.

Pour faire mieux comprendre ma folle présomption, à laquelle ma passion pour la mécanique et

mon amour du merveilleux pouvaient seuls servir d’excuse, je dois dire que je n’avais jamais vu

fonctionner le Componium; tout était donc pour moi de l’inconnu. Ajoutons à cela que le plus grand

nombre des pièces étaient couvertes de rouille et de vert-de-gris.

Assis au milieu de cet immense Capharnaüm, et la tête appuyée dans mes mains, je me fis cent

fois cette simple question: Par où vais-je commencer? Et le découragement s’emparant de moi glaçait

mon esprit et paralysait mon imagination.

Un matin pourtant, me sentant tout dispos et subissant l’influence de cet axiome d’Hippocrate:

Mens sana in corpore sano, je m’indignai tout à coup de ma longue inertie et me jetai, tête baissée,

dans cet immense travail.

Si je devais n’avoir pour lecteurs que des mécaniciens, comme je leur décrirais, à l’aide de

fidèles souvenirs, mes tâtonnements, mes essais, mes études! Avec quel plaisir je leur expliquerais

les savantes et ingénieuses combinaisons qui naquirent successivement de ce chaos!

Mais il me semble voir déjà quelques lecteurs ou lectrices prêts à tourner la page pour chercher

la conclusion d’un chapitre qui menace de tourner au sérieux. Cette pensée m’arrête, et je me

contenterai de dire que, pendant une année entière, je procédai du connu à l’inconnu pour la solution

de cet inextricable problème, et qu’un jour enfin j’eus le bonheur de voir mes travaux couronnés du

plus heureux succès: le Componium, nouveau phénix, était ressuscité de ses cendres.

Cette réussite, inattendue de tous, me valut les plus grands éloges, et D…. se mit à ma discrétion

pour le salaire qu’il me plairait de réclamer. Mais quelque sollicitation qu’il me fît, me trouvant

satisfait d’un aussi glorieux résultat, je ne voulus rien recevoir au-delà de mes déboursés. Et

cependant, si élevée qu’eût été la gratification, elle n’eût pu me dédommager de ce que me coûta plus

tard cette tâche au-dessus de mes forces!

Prestidigitation Un site sur l'illusionnisme et la prestidigitation

Prestidigitation Un site sur l'illusionnisme et la prestidigitation