- LE POT AU FEU DE L’ARTISTE.

- INVENTION D’UN AUTOMATE ÉCRIVAIN DESSINATEUR.

- SÉQUESTRATION VOLONTAIRE.

- UNE MODESTE VILLA.

- LES INCONVÉNIENTS D’UNE SPÉCIALITÉ.

- DEUX Augustes visiteurs.

- L’EMBLÊME DE LA FIDÉLITÉ.

- NAÏVETÉS D’UN MAÇON ÉRUDIT.

- LE GOSIER D’UN ROSSIGNOL MÉCANIQUE.

- LES Tiou ET LES rrrrrrrrouit.

- SEPT MILLE FRANCS EN FAISANT DE LA LIMAILLE.

Cependant je travaillais toujours avec ardeur à mes automates, espérant, cette tâche une fois

terminée, prendre enfin une détermination pour mon établissement. Mais quelqu’activité que je

déployasse, j’avançais bien peu vers la réalisation de mes longues espérances.

Il n’y a qu’un inventeur qui puisse savoir ce que vaut une journée de travail dans la route obscure

des créations. Les tâtonnements, les essais sans nombre, les déceptions de toute nature, viennent à

chaque instant déjouer les plans les mieux conçus, et semblent réaliser cette plaisante impossibilité

d’un voyage, dans lequel on prétend arriver au but en faisant deux pas en avant et trois en arrière.

J’exécutai cette marche bizarre pendant six mois, au bout desquels, bien que j’eusse quelques

pièces fort avancées, il m’était impossible encore de fixer le terme où elles seraient complètement

terminées. Pour ne pas retarder plus longtemps mes représentations, je me décidai à les commencer

avec des tours de prestidigitation et ceux de mes automates qui étaient prêts. Je m’entendis avec un

architecte, qui dut m’aider à chercher un emplacement convenable à la construction d’un théâtre.

Hélas! J’avais à peine commencé les premières démarches, qu’une catastrophe imprévue vint fondre

sur mon beau-père et sur moi, et nous enleva la presque totalité de ce que nous possédions.

Ce revers de fortune me jeta dans un découragement indicible. J’y voyais avec terreur un retard

indéfini à l’accomplissement de mes projets. Il ne s’agissait plus maintenant d’inventer des machines,

il fallait travailler au jour le jour pour soutenir ma nombreuse famille. J’avais quatre enfants en bas

âge, et c’était une lourde charge pour un homme qui jamais encore n’avait songé à ses propres

intérêts.

On a répété souvent cette vérité vulgaire qui n’en est pas moins vraie: le temps dissipe les plus

grandes douleurs; c’est ce qui arriva pour moi. Je fus d’abord désespéré autant qu’un homme peut

l’être; puis mon désespoir s’affaiblit peu à peu et fit place à la tristesse et à la résignation. Enfin,

comme il n’est pas dans ma nature de garder longtemps un caractère mélancolique, je finis par

raisonner avec ma situation. Alors l’avenir, qui me semblait si sombre, m’apparut sous une tout autre

face, et j’en vins, de raisonnements en raisonnements, à faire des réflexions dont la consolante

philosophie releva mon courage.

Pourquoi me désespérer, me disais-je? A mon âge le temps seul est une richesse, et de ce côté

j’ai un fond de réserve considérable. D’ailleurs, qui sait si, en m’envoyant cette épreuve, la

Providence n’a pas voulu retarder une entreprise qui n’offrait pas encore toutes les chances de succès

désirables?

En effet, que pouvais-je présenter au public pour vaincre l’indifférence que lui inspire toujours

un nouveau venu? Des tours d’escamotage perfectionnés? Cela, certes, ne m’eût pas empêché

d’échouer, car j’ignorais à cette époque que, pour plaire au public, une idée doit être, sinon nouvelle,

au moins complètement transformée, de manière à devenir méconnaissable. A cette condition

seulement l’artiste échappera à cette apostrophe toujours si terrible pour lui: j’ai déjà vu cela. Mes

automates, mes curiosités mécaniques n’eussent pas trahi, il est vrai, les espérances que je fondais

sur eux, mais j’en avais un trop petit nombre, et les pièces commencées exigeaient encore des années

d’études et de travail.

Ces sages réflexions me rendirent le courage, et résigné à ma nouvelle situation, je résolus

d’opérer une réforme complète dans mon budget. Je n’avais plus rien à recevoir que ce que je

pourrais gagner par mon industrie.

En conséquence, je louai un modeste logement de trois cents francs par an, dans une maison de la

rue du Temple, portant le numéro 63.

Cet appartement se composait d’une chambre, d’un cabinet et d’un fourneau enchâssé dans un

placard vitré, auquel mon propriétaire donnait le nom de cuisine.

De la plus grande pièce, je fis la chambre à coucher commune; je pris le cabinet pour mon

atelier, et le fourneau-cuisine servit à la préparation de mes modestes repas.

Ma femme, bien que d’une santé faible et délicate, se chargea des soins de notre ménage. Par

bonheur, cette occupation devait être peu fatigante, car d’un côté, le menu de nos repas était de la plus

grande simplicité, et de l’autre, notre appartement étant aussi restreint que possible, il n’y avait pas à

se déranger beaucoup pour aller d’une pièce à l’autre.

Cette proximité de nos deux laboratoires avait encore ce double avantage que, lorsque ma

ménagère s’absentait, je pouvais, sans trop de dérangement quitter un levier, une roue, un engrenage

pour veiller au pot au feu ou soigner le ragoût.

Ces vulgaires occupations chez un artiste feront sourire de pitié bien des gens, mais quand on n’a

pas d’autre domestique que soi-même et que la qualité du repas, composé d’un seul plat, tient à ces

petits soins, on fait bon marché d’une vaniteuse dignité et l’on soigne sa cuisine, sinon avec plaisir,

au moins sans fausse honte. Du reste, il paraît que je m’acquittais à merveille de cette mission de

confiance, car mon intelligente exactitude m’a souvent valu des éloges. Pourtant, je dois avouer que

j’avais peu de dispositions pour l’art culinaire, et que cette exactitude si vantée tenait surtout à la

crainte d’encourir les reproches de ma cuisinière en chef.

Cette humble existence, cette vie parcimonieuse me furent moins pénibles que je ne l’avais

pensé: j’ai toujours été sobre, et la privation de mets succulents me touchait fort peu. Ma femme,

entourée de ses enfants, auxquels elle prodiguait ses soins, semblait également heureuse, tout en

espérant un meilleur avenir.

J’avais repris ma première profession, je m’étais remis à la réparation des montres et des

pendules. Toutefois ce travail n’était pour moi qu’une occupation provisoire: tout en faisant des

rhabillages, j’étais parvenu à imaginer une pièce d’horlogerie dont le succès apporta un peu

d’aisance dans notre ménage. C’était un réveil-matin, dont voici les curieuses fonctions.

Le soir, on le mettait près de soi, et à l’heure désirée, un carillon réveillait le dormeur, en même

temps qu’une bougie sortait tout allumée d’une petite boîte où elle se trouvait enfermée. Je fus

d’autant plus fier de cette invention et de son succès, que ce fut la première de mes idées qui me

rapporta un bénéfice.

Ce réveil-briquet, ainsi que je l’appelais, eut une telle vogue que, pour satisfaire les nombreuses

demandes qui m’étaient faites, je me trouvai dans la nécessité de joindre un atelier à mon

appartement. Je pris des ouvriers, et je devins ainsi un fabricant d’horlogerie.

Encouragé par un aussi beau résultat, je tournai de nouveau mes idées vers les inventions, et je

donnais un libre essor à mon imagination.

Je parvins encore à faire plusieurs mécaniques nouvelles, parmi lesquelles était une pièce que

quelques-uns de mes lecteurs se rappelleront peut-être avoir vue dans les principaux magasins

d’horlogerie de Paris.

C’était un cadran de cristal, monté sur une colonne de même matière. Cette pendule mystérieuse

(tel était son nom) bien qu’entièrement transparente, donnait l’heure avec la plus grande exactitude, et

sonnait sans qu’il y eût apparence de mécanisme pour la faire marcher.

Je construisis aussi plusieurs automates: escamoteur jouant des gobelets, danseur sur la corde

roide, oiseaux chantants, etc.

Il devrait sembler au lecteur qu’avec tant de cordes à mon arc et d’aussi séduisantes

marchandises, ma situation eût dû s’améliorer considérablement. Il n’en était pas ainsi. Chaque jour

au contraire apportait une nouvelle gêne dans mon commerce ainsi que dans mon ménage, et je voyais

même avec effroi s’approcher une crise financière qu’il m’était impossible de conjurer.

Quelle pouvait être la cause d’un tel résultat? Je vais le dire. C’est que tout en m’occupant des

pièces mécaniques que je viens de citer, je travaillais également à mes automates de théâtre, pour

lesquels ma passion, un instant assoupie, s’était réveillée par les travaux analogues de ma

fabrication. Semblable au joueur qui jette insensiblement jusqu’à ses dernières ressources sur le

tapis, je mettais dans mon organisation théâtrale les produits de mon travail, dans l’espoir de

retrouver bientôt à cette source le centuple de ce que j’y sacrifiais.

Mais il était écrit que je ne pourrais voir s’approcher la réalisation de mes espérances, sans

qu’aussitôt j’en fusse éloigné par un événement inattendu. J’en étais arrivé à cette triste position

d’avoir à payer pour la fin du mois une somme de deux mille francs, et je n’en avais pas, comme on

dit communément, le premier sou! Il ne restait plus que trois jours jusqu’à l’échéance du billet que

j’avais souscrit.

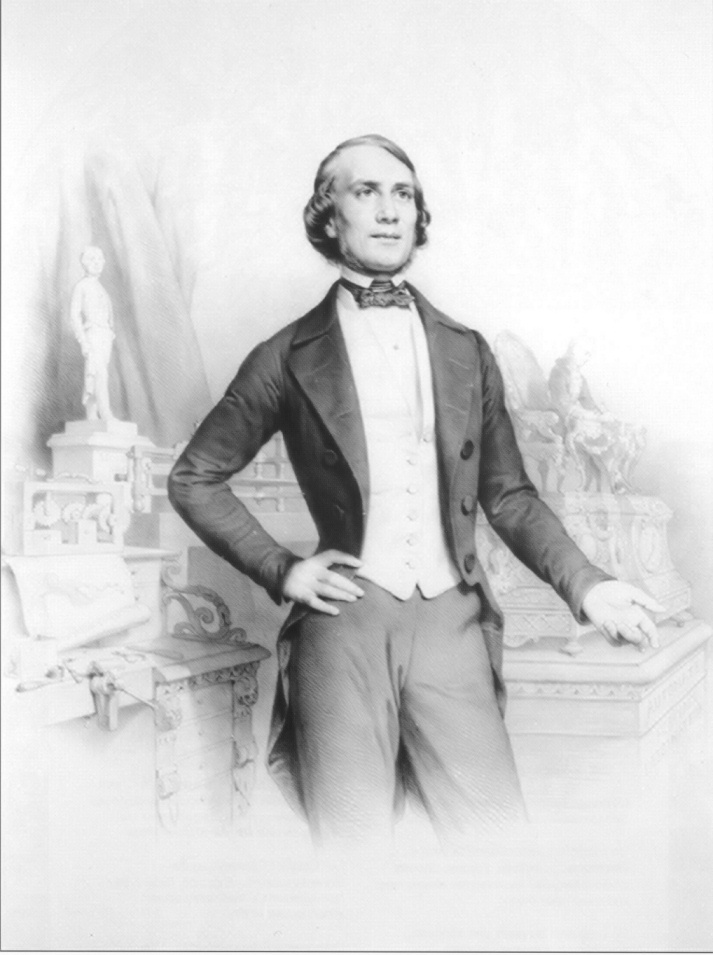

Robert-Houdin, avec en arrière plan, son automate écrivain-dessinateur

Que cet embarras arrivait mal à propos! Je venais précisément de concevoir le plan d’un

automate sur lequel je fondais le plus grand espoir. Il s’agissait d’un écrivain-dessinateur, répondant

par écrit ou par dessins emblématiques aux questions posées par les spectateurs. Je comptais faire de

cette pièce un intermède dans le foyer de mon futur théâtre.

Me voilà donc encore une fois forcé d’enrayer l’essor de mon imagination, pour m’absorber dans

le vulgaire et difficile problème de payer un billet, quand on n’a pas d’argent.

J’aurais pu, il est vrai, sortir d’embarras en recourant à quelques amis, mais la prudence et la

délicatesse me faisaient un devoir de chercher à m’acquitter avec mes propres ressources.

La Providence me sut gré sans doute de cette loyale détermination, car elle m’envoya une idée

qui me sauva.

J’avais eu l’occasion de vendre plusieurs pièces mécaniques à un riche marchand de curiosités,

M. G…, qui s’était toujours montré envers moi d’une bienveillance extrême. J’allai le trouver et je lui

fis une description exacte des fonctions de mon écrivain-dessinateur. Il paraît que la nécessité me

rendit éloquent. M. G…. fut si satisfait, que, séance tenante, il m’acheta de confiance l’automate, que

je m’engageai à livrer dans l’espace de dix-huit mois. Le prix en fut convenu à cinq mille francs, dont

M. G… consentit à me payer moitié par avance, à titres d’arrhes et de prêt, se réservant, dans le cas

où je ne réussirais pas, de se rembourser de la somme avancée, par l’achat d’autres pièces

mécaniques de ma fabrication.

Que l’on juge de mon bonheur, lorsque je rentrai chez moi, tenant dans mes mains de quoi couvrir

le déficit de mes affaires! Mais ce qui peut-être me rendit plus heureux encore, ce fut la perspective

de me livrer à l’exécution d’une pièce qui devait pendant quelque temps satisfaire ma passion pour la

mécanique.

Cependant la manière princière avec laquelle M. G…. avait conclu ce marché me fit faire de

sérieuses réflexions sur l’engagement que j’avais pris vis-à-vis de lui. J’entrevoyais maintenant avec

terreur mille circonstances qui pouvaient entraver mon entreprise. Je calculais que, quand bien même

je donnerais au travail tout le temps dont je pouvais disposer, j’en perdrais beaucoup encore par suite

de mille causes que je ne pouvais ni prévoir ni empêcher. C’étaient d’abord les amis, les acheteurs,

les importuns; puis un dîner de famille, une soirée qu’on ne pouvait refuser, une visite qu’il fallait

rendre, etc. Ces exigences de politesse et de convenance, que je devais respecter, ne me

conduisaient-elles pas tout droit à manquer à ma parole? Je me mettais en vain l’esprit à la torture

pour trouver le moyen de m’en affranchir et de gagner du temps ou du moins de n’en pas perdre; je ne

parvenais qu’à gagner du dépit et de la mauvaise humeur.

Je pris alors une résolution que mes parents et amis taxèrent de folie, mais dont ils ne purent

parvenir à me détourner: ce fut de me séquestrer volontairement jusqu’à l’entière exécution de mon

automate.

Paris ne me paraissait pas un endroit sûr contre les importunités de tout genre, je choisis la

banlieue pour retraite. Un beau jour, malgré les prières et les supplications de ma famille entière,

après avoir confié les soins de ma fabrication à l’un de mes ouvriers, dont j’avais reconnu

l’intelligence et la probité, j’allai à Belleville m’installer dans un petit appartement de la rue des

Bois, que je louai pour un an. On peut juger par son prix que ce n’était pas une villa, car:

Plein de confiance en moi, bien qu’exigeant des arrhes,

Le portier pour cent francs m’assura des Dieux Lares.

Dans ce simple réduit, composé d’une chambre et d’un cabinet, on ne voyait pour tout

ameublement qu’un lit, une commode, une table et quelques chaises, et encore ce mobilier ne brillaitil

pas par excès de luxe.

Cet acte de folie, ainsi qu’on l’appelait, cette détermination héroïque selon moi, me sauva d’une

ruine imminente et fut le premier échelon de ma vie artistique. A partir de ce moment, se développa

chez moi une volonté opiniâtre qui m’a fait aborder de front bien des obstacles et des difficultés.

Me voilà donc désormais enfermé, cloîtré selon mes désirs, avec l’heureuse perspective de me

livrer à mon travail, sans crainte d’aucune distraction.

Néanmoins, je dois-le dire, les premiers jours de ma retraite me furent pénibles, et je déplorai

amèrement la dure nécessité qui m’isolait ainsi de toutes mes affections. Je m’étais fait un besoin, une

consolation de la société de ma femme et de mes enfants; une caresse de ces êtres si chers me

retrempait dans mes moments de chagrin et ravivait mon énergie, et j’en étais privé! Il fallait

vraiment, que je fusse soutenu par une grande puissance de volonté pour n’avoir pas faibli devant la

perspective de ce vide affreux.

Il m’arrivait bien quelquefois d’essuyer furtivement une larme. Mais alors je fermais les yeux, et

tout aussitôt mon automate et les nombreuses combinaisons qui devaient l’animer m’apparaissaient

comme une vision consolatrice. Je passais en revue tous les rouages que j’avais créés, je leur

souriais pour ainsi dire, comme à d’autres enfants, et, quand je sortais de ce rêve réparateur, je me

remettais à mon travail, plein d’une courageuse résignation.

Il avait été convenu que ma femme et mes enfants viendraient le jeudi passer la soirée avec moi,

et que, de mon côté, j’irais dîner à Paris tous les dimanches. Ces quelques heures consacrées à la

famille étaient les seules distractions que je me permisse.

A la demande de ma femme, la portière de la maison s’était chargée de préparer mes repas; cette

excellente créature, ancien cordon bleu, avait quitté le service pour épouser un maçon, nommé

Monsieur Auguste. Ce Monsieur Auguste me jugeant d’après la modeste existence que je menais dans

sa maison, ne voyait en moi qu’un pauvre diable qui avait grand’peine à gagner sa vie. A ce titre, il

prenait avec moi des airs de bienveillante protection ou de généreuse pitié. Au fond, c’était un brave

homme; je lui pardonnais ses manières et je ne faisais qu’en rire.

Ma nouvelle cuisinière avait reçu des recommandations toutes particulières pour que je fusse

parfaitement traité. Ne voulant pas augmenter le budget du ménage par une double dépense, je fis de

mon côté des recommandations dont on me garda rigoureusement le secret. Voici comment j’avais

organisé mon service de bouche. Les lundi, mardi, mercredi et jeudi, je vivais sur un énorme plat,

auquel mon chef donnait l’appellation générique de fricot, mais dont le nom m’importait peu. Les

vendredi et samedi, pour cause d’hygiène, je faisais maigre. Des haricots, tantôt rouges, tantôt blancs,

défrayaient mes repas; avec cela une soupe variée rappelant souvent les goûts gastronomiques d’un

auvergnat, et je dînais aussi bien, peut-être mieux encore, que Brillat-Savarin lui-même.

Cette manière de vivre m’offrait deux avantages: je dépensais peu, et jamais une fausse digestion

ne venait troubler la lucidité de mes idées. J’en avais grand besoin, du reste, car il ne faut pas croire

que les difficultés mécaniques fussent les seuls obstacles contre lesquels j’eusse à lutter, dans la

confection de mon automate. On en jugera par le trait suivant, qui viendra prouver également la vérité

de ce dicton: «vouloir c’est pouvoir.»

Dès le commencement de mon travail, j’avais dû songer à commander à un sculpteur sur bois le

corps, la tête, les jambes et les bras de mon écrivain. Je m’étais adressé à un artiste qu’on m’avait

particulièrement recommandé comme devant apporter une grande perfection à cet ouvrage, et j’avais

tâché de lui faire bien comprendre toute l’importance que j’attachais à ce que mon automate eût une

figure aussi intelligente que possible. Mon Phidias m’avait répondu que je pouvais m’en rapporter à

lui.

Un mois après, le sculpteur se présente; il ôte avec soin l’enveloppe qui protège son oeuvre, me

montre, avec une certaine satisfaction de lui-même, des bras et des jambes parfaitement exécutés, et

enfin il me remet la tête d’un air qui semble signifier: Que dites-vous de cela?

D’après ce que je venais de voir, je m’étais préparé à l’admiration pour ce morceau capital. Que

l’on juge de ma stupéfaction! Cette tête, à cela près de la couronne d’épines, offrait le type exact et

parfait d’un Christ mourant.

Tout interdit à cette vue, je regarde mon homme pour lui demander une explication. Il semble ne

pas me comprendre et continue à me faire valoir toutes les beautés de son oeuvre. Je n’avais aucune

bonne raison à faire valoir pour refuser cet ouvrage qui, dans son genre, était une très belle tête. Je

l’acceptai donc, quoiqu’elle ne pût me servir. Je voulus du moins savoir le motif qui avait pu engager

mon sculpteur à choisir un tel type. A force de le questionner, je finis par apprendre qu’il avait pour

spécialité de sculpter des Christs pour les crucifix, et toujours le même genre de tête. Cette fois

encore, il s’était laissé aller à la routine.

Après cet échec, j’eus recours à un autre artiste, en ayant soin cette fois de m’informer

préalablement s’il ne sculptait pas des Christs pour les crucifix. J’eus beau faire. Malgré mes

précautions, je n’obtins de ce dernier sculpteur qu’une tête sans expression, ayant un air de famille

avec celle des mannequins en bois qu’on fabrique à Nuremberg, et qui sont destinés à servir de

modèles pour des poses dans les ateliers de peinture.

Je ne me sentis pas le courage de tenter une troisième épreuve.

Cependant il fallait une tête à mon écrivain, et je considérais l’un après l’autre mes deux chefsd’oeuvre.

Ni l’un ni l’autre ne pouvaient me convenir. Une tête entièrement dépourvue d’expression

gâtait mon automate, et une tête de Christ sur le corps d’un écrivain en costume Louis XV (car tel

était le costume dont je voulais vêtir mon personnage), formait un anachronisme par trop choquant.

«J’ai pourtant gravée là, me disais-je en me frappant le front, l’image qu’il me faudrait. Quel

malheur que je ne puisse l’exécuter!… Si j’essayais!»

Il a été de tout temps dans mon caractère de me mettre immédiatement à l’exécution d’un projet

dès qu’il est conçu, et quelles qu’en doivent être les difficultés.

Je pris aussitôt un morceau de cire à modeler, j’en fis une boule dans laquelle je pratiquai trois

ouvertures pour imiter la bouche et les yeux, puis plaçant au centre une petite boule en forme de nez,

je m’arrêtai pour regarder complaisamment mon oeuvre.

Avez-vous quelquefois remarqué les têtes de joujoux du premier âge, qui représentent deux

forgerons frappant sur une enclume à l’aide de deux règles parallèles, que l’on pousse et que l’on tire

alternativement? Eh bien! ces sculptures primitives que l’on vend, je crois, deux sous, y compris les

combinaisons mécaniques qui les font mouvoir, ces sculptures, dis-je, eussent été des chefs-d’oeuvre

auprès de mon premier ouvrage dans l’art de la statuaire.

Mécontent, dégoûté et presque colère, je jetai de côté cet essai informe et je cherchai un autre

moyen de sortir d’embarras.

Mais, ainsi que je l’ai dit, je suis tenace et persévérant dans mes entreprises, et plus les

difficultés me semblent grandes, plus je tiens à honneur de les surmonter. La nuit passa sur mon

découragement, et le lendemain je me sentis de nouveau dans la tête et presque au bout des doigts des

formes que je ne pouvais manquer de reproduire. En effet, à force de promener l’ébauchoir sur ma

boulette, à force d’ôter d’un côté pour remettre sur l’autre, je parvins à faire des yeux, une bouche, un

nez, sinon réguliers, au moins ayant apparence de forme humaine.

Les jours suivants, nouvelles études, nouveaux perfectionnements, et chaque fois je pouvais

compter quelques progrès dans mon travail. Pourtant il vint un moment où je me trouvai très

embarrassé. La figure était assez régulière, mais cela ne suffisait pas: il fallait lui donner encore le

caractère du sujet que je voulais représenter. Je n’avais point de modèle à suivre, et la tâche semblait

au-dessus de mes forces.

L’idée me vint de me regarder dans une glace et de juger sur moi-même quels pouvaient être les

traits qui donnent de l’expression. Me mettant donc en posture d’écrivain, je m’examinai de face et de

profil, je me tâtai pour apprécier les formes et je cherchai ensuite à les imiter. Je fus longtemps à cet

ouvrage, touchant et retouchant sans cesse, puis enfin, un jour, je trouvai mon oeuvre terminée et je

m’arrêtai pour la considérer avec plus d’attention. Quel ne fut pas mon étonnement, lorsque je

m’aperçus que, sans m’en douter, j’avais fait mon exacte ressemblance.

Loin d’être contrarié de ce résultat inattendu, je m’en félicitai, car il me semblait bien naturel que

cet enfant de mon imagination portât mes traits. Je n’étais pas fâché d’apposer ce cachet de famille à

une oeuvre à laquelle j’attachais une grande importance.

Il y avait déjà plus d’un an que je m’étais retiré à Belleville et je voyais avec bonheur

s’approcher sensiblement le terme de mes travaux et de ma séquestration. Après bien des doutes sur

la réussite de mon entreprise, j’étais enfin arrivé au moment solennel du premier essai de mon

écrivain.

J’avais passé toute la journée à donner les derniers soins à la machine. Mon automate, assis

devant moi, semblait attendre mes ordres et se disposer à répondre aux questions que j’allais lui

faire. Je n’avais plus qu’à presser la détente pour jouir du résultat si longtemps attendu. Le coeur me

battait avec force, et bien que je fusse seul, je tremblais d’émotion à la seule pensée de cet imposant

début.

Je venais de mettre pour la première fois devant mon écrivain une feuille de papier, en lui posant

cette question:

Quel est l’artiste qui t’a donné l’être?

Je poussai le bouton de la détente, le rouage partit.

Je respirais à peine, tant j’avais peur de troubler le spectacle auquel j’assistais.

L’automate me fit un salut; je ne pus m’empêcher de lui sourire comme je l’eusse fait à mon fils.

Mais lorsque je vis cette figure diriger sur son ouvrage un regard attentif; ce bras, quelques instants

avant inerte et sans vie, s’animer maintenant et tracer d’une main sûre ma propre signature et mon

paraphe, oh! alors, les larmes me vinrent aux yeux, et dans un élan de reconnaissance, j’adressai avec

ferveur un remerciement à l’Être suprême. C’est qu’aussi en dehors de la satisfaction que j’éprouvais

comme auteur, cette pièce mécanique, la plus importante que j’eusse encore exécutée, était une

branche de salut qui devait ramener le bien-être dans mon ménage, du moins un bien-être relatif.

Après avoir mille fois fait recommencer à mon fidèle Sosie des fac-simile de ma signature, je lui

fis cette autre question:

Quelle heure est-il?

L’automate, suivant certaines combinaisons en rapport avec une pendule, écrivit:

Il est deux heures du matin.

C’était un avertissement plein d’à-propos; j’en profitai et me couchai aussitôt. Contre mon

attente, je dormis d’un sommeil que je ne connaissais plus depuis longtemps.

Il est probable que parmi les personnes qui liront cet ouvrage, il s’en trouvera qui auront, ainsi

que moi, fait sortir quelque oeuvre de leur cerveau. Elles devront savoir alors qu’après le bonheur de

jouir soi-même de sa production, rien ne flatte autant que de la soumettre à l’appréciation d’un tiers.

Molière et J.-J. Rousseau consultaient leurs servantes; je puis donc avouer que je me fis un grand

plaisir, dès le lendemain matin, de prier ma portière et son mari d’assister aux premiers essais des

travaux de mon écrivain dessinateur.

C’était un dimanche. M. Auguste ne travaillait pas ce jour-là. Je le trouvai en train de déjeûner; il

tenait une modeste sardine fixée avec son pouce sur un morceau de pain qui eût pu aisément passer

pour un fort moellon; dans l’autre main, il avait un couteau dont le manche était fixé à sa ceinture par

une lanière en cuir.

Mon invitation fut aussi bien accueillie du portier que de la portière, et tous les deux vinrent chez

moi, jouir du double plaisir de manger une sardine et d’assister à la représentation tout aristocratique

d’un seigneur du siècle de Louis XV.

La femme du maçon choisit cette question:

Quel est l’emblème de la fidélité?

L’automate répondit en dessinant une charmante levrette étendue sur un coussin.

Mme Auguste, enchantée, me pria de lui faire cadeau de ce dessin.

M. Auguste, lui, semblait absorbé dans une profonde méditation.

Plus étonné que piqué de son silence:—Eh bien, quoi, lui dis-je, mon automate ne vous convient

donc pas?

—Je ne dis pas cela, fit le maçon en coupant un énorme morceau de pain, qu’il mit incontinent

dans sa bouche, je ne dis pas cela.

—Mais alors que pensez-vous donc, si vous ne dites pas cela?

Le maçon garda un instant le silence, achevant de broyer sa bouchée de pain; puis, s’essuyant la

bouche du revers de sa main:

—Voulez-vous que je vous donne ma façon de penser, dit-il en hochant la tête d’un air

d’importance?

—Certainement, monsieur Auguste, je le veux bien, je fais plus, je vous en prie.

—Pour lors, voilà: c’est dommage que vous ne m’ayez pas consulté lorsque vous avez fait votre

bonhomme.

—Pourquoi cela?

—Parce que je vous aurais conseillé de faire dessiner comme qui dirait un caniche à la place de

cette levrette. Le caniche, voyez-vous, il n’y a rien de pareil pour la fidélité; c’est connu….

Une envie de rire me prit; je me contins.

—Savez-vous, Monsieur Auguste, répondis-je avec une apparente condescendance, que cette

observation est très profonde, et que je partage entièrement votre avis? Bien mieux, vous venez de

m’inspirer une idée: si l’on mettait dans la gueule du caniche une sébile de bois, comme en ont les

chiens d’aveugles, hein! qu’en dites-vous?

—Je dis que l’idée est fameuse… Eh! mais, ajouta le maçon, qui tenait à être mon collaborateur,

après c’temps-là, si nous faisions aussi l’aveugle et son écriteau pour bien faire comprendre que

c’est un chien d’aveugle? Ça rappellerait aussi la chanson, vous savez: «Plus je suis pauvre et plus il

m’est fidèle,» et puis l’on pourrait faire encore….

—Des passants, peut-être?

—Précisément; il y aurait, voyez-vous, un petit garçon.

—Mais, Monsieur Auguste, vous ne vous apercevez pas qu’il y aurait aussi une difficulté.

—Laquelle?

—C’est qu’en voyant le chien, l’aveugle et le petit garçon, il ne serait plus possible de savoir

lequel des trois est l’emblème de la fidélité?

—Vous croyez?

—Certainement.

—Eh bien, moi, je me chargerais bien de le faire distinguer.

—Comment cela?

—Il n’y a rien de plus simple; je mettrais sur l’écriteau de l’aveugle: ceci est l’emblème de la

fidélité.

—Qui cela, l’aveugle?

—Mais non, le chien!

—Ah bien, je comprends.

—Pardienne! c’est si simple! dit le maçon d’un air triomphant.

M. Auguste, enhardi par le succès de sa critique et de ses conseils, demanda à voir l’intérieur de

l’automate.

—Je comprends un peu tout ça, me dit-il du ton qu’eût pu prendre un confrère ami; c’est moi,

voyez-vous, qui mets toujours de l’huile au cric du chantier, je l’ai même démonté deux fois. Ah!

mais, c’est que, voyez-vous, si je m’occupais tant soit peu de mécanique, je suis sûr que je

deviendrais très fort.

Voulant jusqu’à la fin faire les honneurs de cette séance à mes Augustes visiteurs, je mis

l’intérieur de mon automate à découvert.

Mon collaborateur avait terminé son déjeûner; il s’approcha, prit son menton dans l’une de ses

mains, tandis que de l’autre il se grattait la tête. Quoique ne comprenant rien naturellement à ce qu’il

voyait, le maçon sembla suivre longtemps les nombreuses combinaisons de la machine, puis enfin,

comme se laissant aller à l’impulsion de sa franchise:

—Si je ne craignais pas de vous contrarier, me dit-il d’un ton protecteur, je vous ferais bien

encore une observation.

—Faites-la toujours, Monsieur Auguste, et soyez sûr que je l’apprécierai comme elle le mérite.

—Hé bien! moi, à votre place, j’aurais fait cette mécanique beaucoup plus simple; ça fait, voyezvous,

que ceux qui ne s’y connaissent pas pourraient la comprendre plus facilement.

Si j’eusse eu près de moi un ami, il est certain que j’aurais éclaté de rire; j’eus la force de tenir

mon sérieux jusqu’au bout.

—C’est pourtant très vrai ce que vous dites-là, répondis-je d’un air de conviction, je n’y avais

pas songé; mais, maintenant, soyez persuadé, Monsieur Auguste, que je vais profiter de votre juste

observation, et que très prochainement j’ôterai la moitié des pièces de mon automate; il y en aura

toujours bien assez.

—Oh! certainement, dit le maçon, croyant à la sincérité de mes paroles, certainement qu’il y en

aura bien assez….

A ce moment on venait de sonner à la porte du jardin. M. Auguste, toujours exact dans ses

fonctions, courut ouvrir, et sa femme m’ayant également quitté, je pus rire tout à mon aise.

N’est-il pas curieux de voir que cette pièce, qui fut visitée de tout Paris et qui me valut de

nombreux éloges; que ce dessinateur, qui intéressa plus tard si vivement le roi Louis-Philippe et toute

sa famille, ne reçut, à son début, que la stupide critique d’un portier! Tant il est vrai que l’on n’est

pas plus prophète dans sa maison que dans son pays.

On comprend que je m’inquiétai peu et que je me blessai encore moins des observations de cet

étrange censeur; ma levrette ne fut pas remplacée par un caniche, et mon mécanisme ne fut point

modifié. Je dirai plus, c’est que, dans la suite, si j’avais eu un changement à faire, c’eût été au

contraire pour ajouter des apparences de complication; voici pourquoi:

Le public (je ne parle pas du public éclairé), ne comprend généralement rien aux effets

mécaniques à l’aide desquels on peut animer un automate; il éprouve du plaisir à les voir, et le plus

souvent il n’en apprécie le mérite qu’en raison de la multiplicité des pièces qui le composent.

J’avais donné tous mes soins à rendre le mécanisme de mon écrivain aussi simple que possible;

je m’étais surtout attaché, en surmontant des difficultés inouïes, à faire fonctionner cette pièce sans

qu’on entendît le moindre bruit dans les rouages. En agissant ainsi, j’avais voulu imiter la nature,

dont les instruments si compliqués fonctionnent cependant d’une façon tout à fait imperceptible.

Croira-t-on que cette perfection même, pour laquelle j’avais fait de si grands efforts, fut

défavorable à mon automate?

Dans les premiers temps de son exhibition, j’entendis plusieurs fois des personnes qui n’en

voyaient que l’extérieur; s’exprimer ainsi:

—Cet écrivain est charmant; mais le mécanisme en est peut-être très simple. Oh, mon Dieu! il

faut souvent si peu de chose pour produire de grands effets!

L’idée me vint alors de rendre les rouages un peu moins parfaits et de leur faire produire en

diminutif cette harmonie mécanique que font entendre les machines à filer le lin. Alors le bon public

apprécia tout autrement mon ouvrage, et son admiration s’accrut en raison directe de l’intensité de ce

tohu-bohu. On n’entendait plus que ces exclamations:—Comme c’est ingénieux! Quelle complication!

et qu’il faut de talent pour organiser de semblables combinaisons!

Pour obtenir ce résultat, j’avais rendu mon automate moins parfait, et j’avais eu tort. Je faisais en

cela comme certains acteurs qui, pour produire un plus grand effet, chargent leurs rôles. Ils font rire,

mais ils s’écartent des règles de l’art et sont rarement placés parmi les bons artistes. Plus tard, je

revins de ma susceptibilité, et ma machine fut remise dans son premier état.

Mon écrivain une fois terminé, j’aurais pu faire cesser l’emprisonnement volontaire auquel je

m’étais condamné, mais il me restait à exécuter une autre pièce pour laquelle le séjour de la

campagne m’était nécessaire. Bien que très compliqué lui-même, ce second automate, en raison de la

différence de ses combinaisons, me reposait un peu de mon premier travail et m’offrait quelques

distractions. C’était un rossignol que m’avait commandé un riche négociant de Saint-Pétersbourg. Je

m’étais engagé à produire une imitation parfaite du chant et des allures de ce charmant musicien des

bois.

Cette entreprise n’était pas sans offrir des difficultés sérieuses, car, si j’avais déjà exécuté

plusieurs oiseaux, leur ramage était tout de fantaisie, et pour le composer je n’avais consulté que mon

goût. Une imitation du chant du rossignol était un travail bien autrement délicat: ici il fallait traduire

des notes et des sons presque inimitables.

Heureusement nous étions dans la saison où ce chanteur habile fait entendre ses délicieux

accents; je pouvais donc le prendre pour modèle.

De temps en temps après ma veillée, je me dirigeais vers le bois de Romainville, dont la lisière

touche presque à l’extrémité de la rue que j’habitais. Je m’enfonçais au plus épais du feuillage, et là,

couché sur un bon tapis de mousse, je provoquais, en sifflant, les leçons de mon maître (On sait que

le rossignol chante la nuit et le jour, et que le moindre son de sifflet, harmonieux ou non, le met

immédiatement en verve).

Il s’agissait d’abord de formuler dans mon imagination les phrases musicales avec lesquelles

l’oiseau compose ses mélodies.

Voici de quels souvenirs mon oreille se trouva à peu près frappée: Tiou… tiou… tiou… ut, ut, ut,

ut, ut, tchitchou, tchitchou, tchit, tchit, rrrrrrrrrrrrouit…, etc. Il me fallait ensuite analyser ces sons

étranges, ces gazouillements sans nom, ces rrrrrrrouit impossibles, et les recomposer par des

procédés musicaux.

Là était la difficulté; je ne savais de la musique que ce qu’un sentiment naturel m’en avait appris,

et mes connaissances en harmonie devaient m’être d’une bien faible ressource. J’ajouterai que pour

imiter cette flexibilité de gosier et reproduire ces harmonieuses modulations, je n’avais qu’un

instrument presque microscopique. C’était un petit tube en cuivre de la grosseur et de la longueur

environ d’un tuyau de plume, dans lequel un piston d’acier, se mouvant avec la plus grande liberté,

pouvait donner les divers sons qui m’étaient nécessaires; ce tube était en quelque sorte le gosier du

rossignol.

Cet instrument devait fonctionner mécaniquement: un rouage faisait mouvoir un soufflet, ouvrait

ou fermait une soupape pour les coups de langue, les notes coulées et les gazouillements, et guidait le

piston suivant les différents degrés de vitesse et de profondeur qu’il était nécessaire d’atteindre.

J’avais aussi à donner de l’animation à cet oiseau: je devais lui faire remuer le bec en rapport

avec les sons qu’il articulait, battre des ailes, sauter de branche en branche, etc. Mais ce travail

m’effrayait beaucoup moins que l’autre, car il rentrait dans le domaine de la mécanique.

Je n’entreprendrai point de détailler au lecteur les tâtonnements et les recherches qu’il me fallut

faire dans cette circonstance. Il me suffira de dire qu’après bien des essais, j’arrivai à me créer une

méthode moitié musicale, moitié mécanique; je représentai les tons, demi-tons, pauses, modulations

et articulations de toute nature, par des chiffres correspondants à des degrés de cercle. Cette méthode

répondit à toutes les exigences de l’harmonie et de la mécanique, et me conduisit à un commencement

d’imitation que je n’avais plus qu’à perfectionner par de nouvelles études.

Muni de mon instrument, je courus au bois de Romainville.

Je m’installai sous un chêne, dans le voisinage duquel j’avais souvent entendu chanter certain

rossignol, qui devait être de première force parmi les virtuoses de son espèce.

Je remontai le rouage de la machine et je la fis jouer au milieu du plus profond silence.

A peine les derniers sons cessèrent-ils de se faire entendre, que des différents points du bois

partit à la fois un concert de gazouillements animés, que j’aurais été presque tenté de prendre pour

une protestation en masse contre ma grossière imitation.

Cette leçon collective ne remplissait nullement mon but; je voulais comparer, étudier, et je ne

distinguais absolument rien. Heureusement pour moi que tout à coup, et comme si tous ces musiciens

se fussent donné le mot, ils s’arrêtèrent, et un seul d’entre eux continua; c’était sans doute le premier

sujet, le Duprez de la troupe, peut-être le rossignol dont je parlais tout à l’heure. Ce ténor, quel qu’il

fût, me donna une suite de sons et d’accents délicieux, que je suivis avec toute l’attention d’un élève

studieux.

Je passai ainsi une partie de la nuit; mon professeur se montrait infatigable, et de mon côté je ne

me lassais pas de l’entendre; enfin il fallut nous quitter, car, malgré le plaisir que j’éprouvais, le

froid commençait à me gagner, et le besoin de repos se faisait sentir. Néanmoins, je sortis de là si

bien pénétré de ce que j’avais à faire, que dès le lendemain j’apportai d’importantes corrections à ma

machine. Au bout de cinq ou six autres visites au bois de Romainville, je finis par obtenir le résultat

que j’avais poursuivi: j’avais imité le chant du rossignol.

Après dix-huit mois de séjour à Belleville, je rentrai enfin dans Paris, chez moi, près de ma

femme, près de mes enfants; je me retrouvai au milieu de mes ouvriers, auxquels je n’eus que des

félicitations à adresser.

En mon absence, mes affaires avaient prospéré, et de mon côté j’avais gagné, par l’exécution de

mes deux automates, la somme énorme de sept mille francs.

Sept mille francs en faisant de la limaille, comme disait autrefois mon père! Hélas! cet excellent

homme ne put jouir de ce commencement de mes succès; j’avais eu la douleur de le perdre quelque

temps avant mes revers de fortune. Combien il se fût félicité de m’avoir laissé prendre un état selon

ma vocation, et qu’il eût été fier du résultat que je venais d’obtenir, lui qui se plaisait tant aux

inventions mécaniques!

Prestidigitation Un site sur l'illusionnisme et la prestidigitation

Prestidigitation Un site sur l'illusionnisme et la prestidigitation